弁護士 杉浦恵一

相続が開始した場合、まずは遺産は、相続人間で共有状態になります。

民法では898条で「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」と定められていますので、この共有状態を解消するには、具体的な遺産分割方法を定める必要があります。

遺産分割は、遺言がない場合には、相続人全員で話し合って(合意して)決めるか、又は裁判所が決めるか、いずれかの方法によります。

遺産分割協議がまとまると、通常は遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印で押印し、その上で印鑑登録証明書を添付することが多いでしょう。

しかし、遺産分割協議書が作成され、遺産分割が行われた場合でも、何らかの事情で遺産分割をやり直したいという場合が出てくるかもしれません。

では、遺産分割はやり直すことが可能なのでしょうか。

色々なパターンが考えられますので、以下のような場合分けが考えられます。

遺産分割は相続人全員の合意ですることができますので、理屈の上では、相続人全員が合意すれば、再度遺産分割をやり直すことが可能ではないかと考えられます。

最高裁判所の判例(平成2年9月27日判決)でも、「共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではなく、上告人が主張する遺産分割協議の修正も、右のような共同相続人全員による遺産分割協議の合意解除と再分割協議を指すものと解されるから、原判決がこれを許されないものとして右主張自体を失当とした点は、法令の解釈を誤ったものといわざるを得ない。」として、遺産分割協議を合意により解除し、再度協議することを認めています。

ただし、再度の遺産分割協議をすることが民法上は認められるとしても、税法上は贈与と解釈されて何らかの課税を受ける可能性があったり、既に不動産を相続登記してしまっている場合に元に戻せない可能性もありますので、注意が必要でしょう。

例えば、遺産分割協議で、相続人の一人が不動産を相続する代わりに、他の相続人がその不動産を相続した相続人から、金銭(代償金)を支払ってもらう約束をする場合もあります。

このような約束が守られればいいのですが、守られない場合には、約束を守ってもらえなかった相続人は、約束と違うということで、その遺産分割協議を債務不履行解除するよう主張する可能性があります。

民法では、債務不履行解除というものがありますので、理屈としては認められる可能性がありますが、最高裁判所の判例(平成元年2月9日)では、「共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は民法541条によって右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である。」として、遺産分割協議を債務不履行解除することは認めていません。

その理由として、最高裁判所は、遺産分割は協議の成立とともに終了し、その後は遺産分割協議で債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人の間での債権債務関係が残るだけと理解すべきであり、そのように解釈しなければ遺産分割が遡及効を有することから(民法909条参照)、解除により再分割を余儀なくされると法的安定性を著しく害することが挙げられています。

遺産分割協議は相続人全員で行うことから、時にはかなり多数の相続人が関わることもあります。

このような場合に一部の相続人が債務不履行をたからといって、遺産分割協議全体が解除されると、他の相続人にとってかなりの迷惑になることや、負担した債務は別途、債務として履行の請求ができることが考慮さているのではないかと思われます。

「無効」とは、効果がないこと、最初から有効に成立していないことを指します。

無効な合意は効果を持ちませんので、遺産分割協議が無効であれば、最初から分割協議をやり直すことになります。

遺産分割協議が無効になる場合は、なかなか想定することが難しいですが、何らかの事情で遺産分割協議書と知らずに(又は認識せずに)署名押印をしてしまった場合など、内容を認識・理解していないのに署名押印してしまったような場合には、遺産分割協議書が書類としては存在しているけれども、その内容どおりの意思が生じておらず、無効になる可能性があります。

例えば、預金の解約書類など色々な書類に紛れて遺産分割協議書が入っており、中身に気付かずに署名押印してしまった場合など、稀な場合としては存在するようです。

ただし、一般的には、内容を見ずに署名押印はしないであろうという経験則・社会通念があると思われますので、そのような主張をしても認められない可能性も十分考えられます。

「取消」とは、いったん成立した契約などに関して、契約をした際の意思表示に問題があったので、後から遡って契約などの効果を消滅させる、というものです。

民法では、錯誤による取消(民法95条)や詐欺又は強迫により取消(民法96条)といったものがあります。

遺産分割協議も意思表示によりますので、取り消すことができれば、遺産分割協議は最初からやり直しになります。

遺産分割協議の取消が認められるか否か、最高裁判所の判例はないようですが、理屈としてはこのような取消も考えられます。

先日、父が亡くなりました。

父は遺言書を残していましたが、その内容は相続人の希望とは違っていました。

せっかく父が残してくれた遺言書ですが、遺言を無視して相続を進める方法はありますか。

実務的には、遺言と異なる遺産分割をする方法がとられています。

ただし、次の点について注意が必要です。

相続人及び受遺者全員が遺言の内容をよく理解したうえで、新たに遺産分割をすることに同意している必要があります。

遺言では、相続開始から5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁止することができます(民法908条1項)。この場合は、遺言を無視して遺産分割をすることができません。

遺言で遺言執行者が指定されていた場合には、遺言執行者の同意が必要となります。

遺言執行者がいる場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができませんので(民法1013条)、遺言執行者が遺言のとおりの内容で相続手続きを進めてしまうと、複雑な問題が出てくるからです。

そのため、遺言と異なる遺産分割をする場合には、遺言執行者を説得して同意を得ておく必要があります。

遺言執行者の同意を得る場合、遺言執行者が、まだ就任していない場合には、遺言執行者が就任を辞退するだけでいいですが、既に就任していた場合には、家庭裁判所での辞任または解任する手続きが必要となります(民法1019条)。

国税庁のホームページには、遺言と異なる内容で遺産分割をしても、本来の受遺者である相続人から他の相続人に対して、贈与税が課されることにはならないとの記載があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4176.htm上記内容は、遺言の内容で、遺産を動かす前に遺産分割をした場合のことを意味します。一旦、遺言の内容で財産を分けてしまうと(登記等をしてしまうと)、課税の問題が出てきますので注意してください。

書籍などで遺言書の書き方を調べると、「〇〇に、△を、相続させる」との文例が記載されていることが多いと思います。これを特定財産承継遺言といいます。

このような書き方をした遺言書は、「その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割方法の指定の性質を有するものであり、これにより何らの行為を要することなく被相続人の死亡時に直ちに相続により承継されるものと解される(最高裁平3・4・19)」とされています。

つまり、最高裁の考え方によると、「相続させる」遺言の場合には、被相続人が死亡したと同時に、遺産が遺言書の内容で相続人に承継されることになるため、遺言と異なる内容の遺産分割を有効と解することは、かかる最高裁の考え方と抵触する恐れが出てくるのです。

また、前述のとおり、遺言執行者がある場合は、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。

これらの法律的な問題と、実務では遺言と異なる遺産分割がなされているという現実をどのように調整するのかが問題となります。

なお、東京地裁平成26年8月25日では、遺言と異なる遺産分割協議を無効としています。

東京地裁平成26年8月25日

さいたま地裁平成14年2月7日

東京地裁平成6年11月10日

東京地裁平成6年11月7日

弁護士 杉浦恵一

※こちらの記事は2023年2月16日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

遺産分割の際に、遺産の中に不動産がありますと、遺産分割の方法で揉めることがよくあります。

現金や預金であれば、結局はお金の問題であり、解約等することで金銭化が簡単ですので、相続分で分割することは比較的簡単ですが、不動産の場合には、どのように分けるか、例えば現物で分けるのか、金銭化するのか、といった分け方の問題が出てきます。

一般的に不動産の分け方としては、現物で誰かが相続する(金額によっては他の相続人に代償金を支払う)、相続人で協力して売却してお金で分ける、共有にする、といったことが挙げられます。

このうち不動産を共有にしますと、共有にした後にどのようにその不動産を管理するか、といった問題が出てきます。遺産分割の方法で揉めた場合、一般的な流れとしては、家庭裁判所に調停を申し立て、調停でも話がまとまらなければ、調停は不成立となって審判に移行し、裁判所が遺産分割方法を決定する、ということが通常です。

この際に、裁判所が決める遺産分割方法としては、現物分割(単独所有)、代償分割(特定の相続人が他の相続人に金銭を支払って、代わりに不動産を単独取得)、共有、といった選択肢があるようです。

しかし、共有になった場合には、これを望まない相続人は、共有状態を解消するために共有物分割の裁判を起こさなければなりません。

※遺産分割手続で揉めていることから、話し合いで共有状態を解消できる場合は想定しない前提です。

共有物分割の裁判では、不動産を競売にする許可を判決で受けられる場合があり、競売にすることができれば、裁判終了後、また別途、裁判所に競売の申立てをすることが必要になります。

共有になった場合には、このように共有状態を解消する方法も用意されていますが、かなり手間と時間がかかることになります。

遺産分割審判について定める家事事件手続法では、194条1項で、

そのため、遺産分割審判でも、裁判所が必要があると認める場合には、遺産をいきなり競売にするよう、裁判所が相続人に命じることができます。

194条2項では、

裁判所が競売を命じた場合ですが、194条6項では、

とはいえ、競売を申し立てる場合、一定の予納金が必要ですので、予納金がないという理由で競売ができない場合にどのようになるかも、何とも言えないところがあります。

ちなみに、競売を命じる審判の主文は、不動産を競売に付し、その売却代金から競売手続費用を控除した残額を、相続人に●分の●に分配する、といった内容ですので、いったん不動産を共有にするという主文は出てこない可能性が考えられます(岡山家庭裁判所 昭和55年8月30日審判など)。

不動産があり、遺産分割で揉めた場合には、最終的な方法として競売を求めるという方法もあるようですので、場合によってはこのような方法も選択肢に入ってくるでしょう。

Aさんは、子供のいない叔母がなくなったことで相続人になりましたが、被相続人に同居の親族がいなかったことから、遺産がどこに、どれくらいあるか分からず、また相続人の中で主導的に遺産調査等を行う人がいませんでした。

そのため、Aさんは、どのような進め方をしたらいいか分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所では、遺産の調査から遺産目録の作成、分割方法の提案、遺産分割後の換金・分配など一通りのご依頼を受け、円滑に遺産分割を進めることができました。

約6か月

遠縁の親族が亡くなり、その相続人になった場合には、遺産の所在などが分からず、遺産調査から苦労することがあります。

このような相続・遺産分割の場合、相続人が複数いても、全員が金銭的な解決・法定相続分での解決で争いが無ければ、比較的早く解決することがあります。

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介いたします。

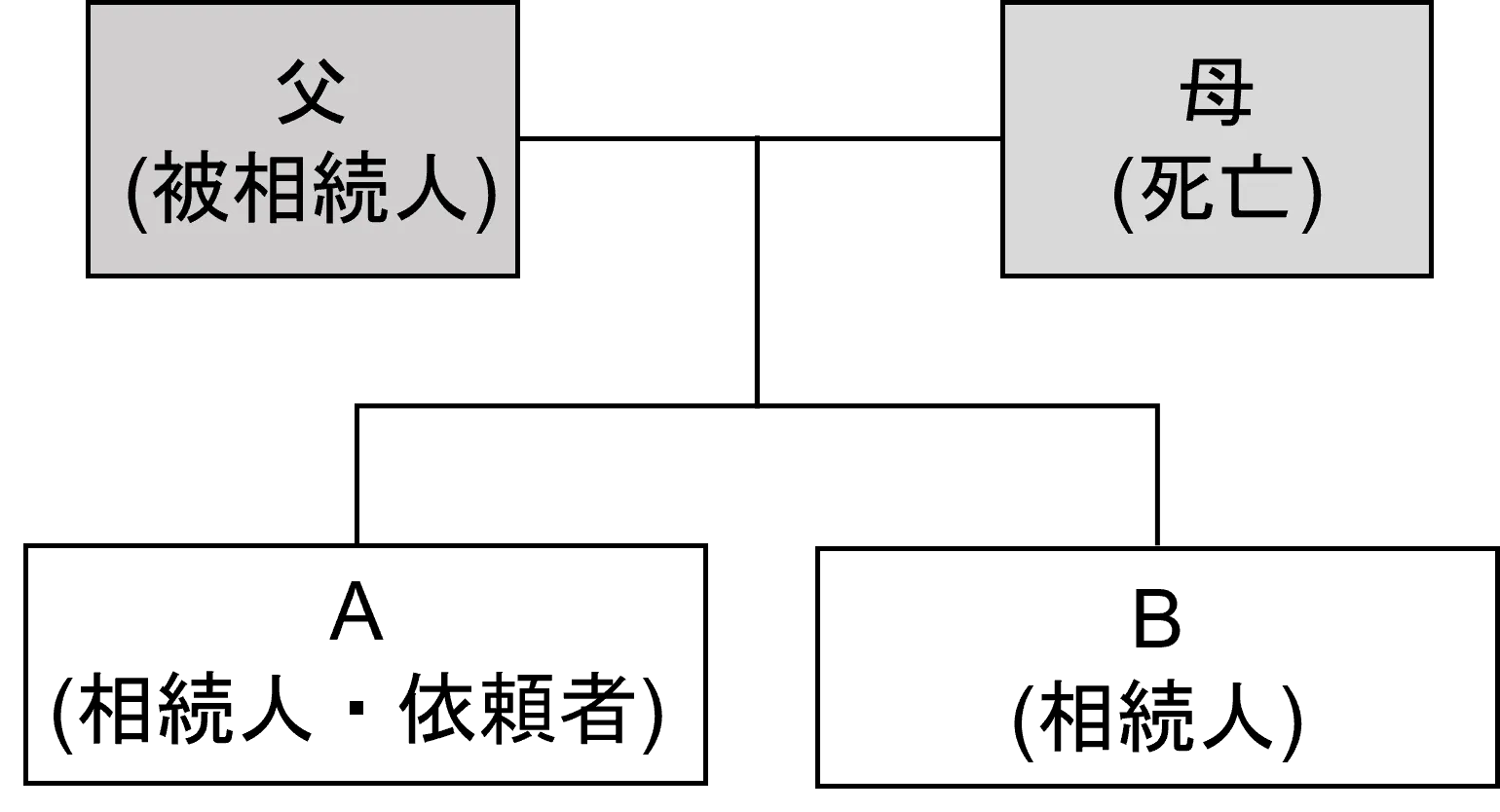

被相続人:Aさんの父

相続人:Aさん、Aさんのご兄弟

依頼者:Aさん

Aさんは、父親の相続に関して、兄弟から、生前の父親名義の口座からの出金、生命保険金の受取人を勝手に変更したという不当利得返還請求、父親が行使していないかった遺留分減殺請求、葬儀費用の分担の請求、兄弟が生前に父親に立て替えていた金銭の請求など、様々な請求をまとめて訴訟提起されました。

Aさんは、対応方法が分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所では、相手方からの請求に対して、全体的に反論を行い、証拠を収集して提出するなどした結果、結論が不透明な争点に関して一部支払うという和解が成立し、当初の兄弟からの請求より大幅に低い金額で解決を図ることができました。

約1年

相続に関連して、生前の出金に関する請求、葬儀費用に関する請求、保険金に関する請求など、様々な派生的な問題が生じる可能性がありますが、それぞれ争点が異なり、対応方法も変わってきますので、注意が必要です。

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介いたします。

※こちらの記事は2022年10月31日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

令和3年の民法改正(2021年4月21日に「民法の一部を改正する法律」が成立し、4月28日に公布されました。施行日は令和5年4月1日です。

改正により下記の条文が新設されました。

904条の3

前三条(903条(特別受益者の相続分)、904条(903条の贈与の価額の算定)、904条の2(寄与分)の規定)の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

①相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

②相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

つまり、令和5年4月1日以降は、但書の場合を除いて被相続人が死亡してから10年が経過すると、特別受益、寄与分の主張が不可能となり、法定相続分を基本として遺産分割をすることになります。

なお、法定相続分を基本としながらも相続人間の合意による具体的相続分によって遺産分割する余地も残されていると考えられます。

民法907条1項

共同相続人は,次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

この条文では遺産分割につき期限はありません。被相続人が死亡してからいつでも遺産分割はすることができ、時効はありませんでした。このことから、被相続人が死亡しても不動産の遺産分割がされないまま、土地登記簿も被相続人のまま放置されて現在の所有者が判明せず連絡がとれない土地が生じています。

また長期間経過した後にいざ寄与分や特別受益の主張するにも、証拠を紛失していたり、証人が死亡していたりすることがあり得ます。

このような経緯で「民法の一部を改正する法律」が成立し、民法が改正されました。

令和3年民法改正付則3によると、上記改正条文は改正前の相続にも適用がありますが、5年の猶予期間はあります。

① 相続発生日(被相続人死亡日)が令和5年4月1日以降の場合

→相続発生から10年経過時

② 相続発生日が令和5年4月1日より前

→相続発生から10年経過時または施行時から5年経過時(令和10年4月1日)のいずれか遅い方

令和5年4月1日以降は、原則遺産分割を相続開始から10年を経過後にする場合は、特別受益、寄与分は考慮されないものとなります。相続人で特別受益や寄与分を主張するつもりの方は早めに実行することをお勧めします。

※こちらの記事は2022年11月22日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

「民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号)で民法が改正されました。施行日は、2023年4月1日です。

その内、共有地を円滑に利用できるように、今回の改正では共有制度の見直しがされました。そのうち共有物の管理について説明します。

改正により、共有物の使用・収益に関する意思決定は、軽微でない変更・軽微な変更・管理・保存行為に分けられます。

共有物に対する管理行為(利用・改良)の意思決定には、共有持分の価格の過半数を有する共有者の同意が必要となります。

共有者間の協議がなく共有物を使っている共有者がいる場合、旧法の解釈では保護されて明け渡し請求は否定される方向にありましたが、改正により、原則は使用している共有者がいても管理行為として持分の過半数で決定できるということになります(改正民法第252条第1項後段)。

ただし、管理に関する事項の決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その使用する共有者の承諾を得なければなりません。(改正民法第252条第3項)。

また、旧民法においては、共有物使用者が他の共有者に対してどのような義務を負うのか規定はありませんでした。しかし、改正民法で共有物を使用する共有者は、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を支払う義務を負うと規定されました(共有者間において無償とするなどの合意は可能)(改正民法第249条第2項)。

共有者は善良な管理者の注意をもって共有物を使用する義務を負うことも規定されました(改正民法第249条第3項)ので、共有物を使用する共有者が自己の責めに帰すべき事由によって共有物を破損した場合、他の共有者に対し、損害賠償する義務を負担します。

改正により、「当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。」(改正民法第252条第2項)ことになりました。

上記の「当該各号に規定する他の共有者」とは、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない者又は、共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしない者のことを言います。

旧民法下では、共有物の管理に関心を持たず、連絡をとっても明確な返答をしない共有者がいる場合や行方不明の共有者がいる場合には、共有物の管理が困難となる問題がありましたが、裁判所の決定を得られれば解消されることになりそうです。

ただし、管理に関する事項の決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その共有者の承諾を得なければなりません。(改正民法第252条第3項)。

なお、この規定は、変更行為や賛否を明らかにしない共有者が共有持分を失うことになる行為(例えば売買や抵当権の設定)には、当然適用されませんので注意が必要です。

管理行為(利用・改良行為)とは、処分や保存行為に当たらない行為で、主に性質を変えず価値を上げる共有地の整備や共有建物の改築があたります。また共有物を目的とする及び最初の契約が管理行為だった賃貸借契約の期間満了による更新、賃料変更の合意や土地賃貸人として賃借人に対する賃借権譲渡の承諾も含まれると解されています。

その中で賃貸借契約の締結は管理行為となるか議論はありました。賃貸借契約の締結については、変更行為にあたるとして共有者全員同意が必要な長期間の賃貸借の判断基準が明確でなかったことから、結局共有者全員同意を得ることが多く、円滑な共有物利用はできていませんでした。そこで、改正では、持分の過半数で決定することができる、短期の賃借権等の範囲を明確にし、借地借家法が適用されない短期間の賃貸借契約の締結も管理行為にあたることになりました。

(改正民法第252条第4項)

共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。

なお、借地借家法の適用のある賃貸借契約の締結は、更新により約定期間内での賃貸借終了が確実ではないため、上記に関わらず、原則として変更行為となり共有者全員の同意がなければ無効となります。しかし、借地借家法第25条、同法第40条の一時使用や存続期間を3年以内と約定した定期建物賃貸借については、契約で更新がないので期間内に賃貸借が終了することを明確にした場合ならば、管理行為として持分の価格の過半数の決定で設定することができます。

上記において、改正民法による管理行為についてのべましたが、特に賃貸借契約の締結は、個別的事情により、管理行為となったり、処分行為となったりすることがありますので、法律家に相談することをお勧めします。

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。

【取り扱いエリア】

愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,

豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),

一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町

笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町

池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町

川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.

所属:愛知県弁護士会