依頼者 Aさん

年齢 80代

一人暮らし

80代のAさんは、一人暮らしをするほどお元気でしたが、疎遠な相続人ではなく、お世話になった方に財産を遺したいとのことで、弊所にご相談にいらっしゃいました。

Aさんは、争いになることなく確実に遺言が執行されることを強く希望されていましたので、公正証書という方式をとり、身近な方を遺言執行者にすることにしました。

また、Aさんは、お元気といえども足腰が弱く、ご高齢であったことから、なるべく弊所での打ち合わせの回数を少なくしたいとのご希望がありましたので、郵送やメールの方法で、何度か文案を送り、ご意見をお聞きして修正をする作業を行いました。

Aさんは、公正証書を作成する当日、とても緊張されていましたが、事前に何度か練習することで、公証人からの質問にもうまく答えることができました。

公正証書を作成し終えた時、Aさんは本当に安心してくださいました。

約1か月

弁護士 杉浦恵一

相続が発生した場合に、遺言等がなく、遺産分割をする必要がある場合には、相続人全員で協議する必要があります。

相続人のうち1人でも欠けていると遺産分割をすることができないことが原則です。

例えば、相続人の1人が高齢で認知症になっていて、自分で財産の処分について判断ができない場合であれば、そのままでは遺産分割ができません。 このような場合には、成年後見人を選任し、認知症の方に代わり、成年後見人が代理して遺産分割の協議に参加することになります。

遺産分割の際に、相続人が破産手続の準備中であったり、個人再生手続の準備中であるような場合も見受けられます。

相続人の中には、借金が多く、遺産を受取っても全て借金の返済に充てざるを得ないような方がいる場合もあり得ますが、このような法的手続をしている、または準備をしているような場合には、どのようにすればいいのでしょうか。

まず、個人再生の場合から考えます。

個人再生とは、借金の一部を免除してもらい、一部を分割で支払っていく、という債務整理の手続きです。

個人再生手続は裁判所で行われますが、個人再生の手続中でも財産の処分などは個人再生をしている債務者が行うことが可能です。

民事再生法では、特に再生債務者の相続放棄や遺産分割協議を禁じるような規定はありませんので、相続放棄や遺産分割協議に参加すること自体は可能だと考えられます。

相続放棄に関しては、民法上の詐害行為取消権に関する裁判例(最高裁判所 昭和49年9月20日判決)で、相続放棄のような身分行為は、相続人の意思からも、法律上の効果からも、既得財産を積極的に減少させる行為というよりは、むしろ消極的にその増加を妨げる行為にすぎないことや、相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によってこれを強制すべきでなく、もし相続の放棄を詐害行為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、不当であるとして、取消を認めませんでした。

このような裁判例があることから、一般的には、個人再生手続の場合には、相続放棄をすることは自由だと考えられています。

ただし、相続放棄をすることは自由であるとしても、遺産分割で再生債務者が相続しないという遺産分割をしたような場合には、結果としては同じですが、否認されうる行為として、個人再生で弁済すべき金額に本来の相続財産分が加算されると考えられていますので、注意が必要です。

この結果、弁済額が多額になり、個人再生が失敗しますと、最終的には遺産分割協議が否定される可能性も出てきます。

(最高裁判所 平成11年6月11日判決では、詐害行為取消の事案ですが、遺産分割協議は詐害行為取消権の対象になり得ると判断されています)

次に、破産の場合にはどうでしょうか。

相続放棄が身分行為であるという点に変わりはありませんが、破産手続の場合には、原則として破産手続開始決定の時に存在する財産は、裁判所により選任された破産管財人が管理するということになっています。

そのため、破産手続開始決定後に相続が発生した場合には、破産管財人の管理の対象外になりますので、相続放棄するか否かなどは自由になってきます。

破産手続開始前に相続が開始した場合ですが、正式に破産手続が開始する前には、まだ相続放棄や遺産分割をすること自体は可能です。

ただし、破産手続開始の直前に相続放棄や遺産分割をした場合には、その効力を否定される可能性がありますので、注意が必要です。

相続放棄は身分行為のため、どこまで否認することが可能なのかは何とも言いにくいところですが、必ず相続放棄の効力が認められるとは限りません。

なお、破産手続開始前に相続が開始し、相続放棄や遺産分割をしない状態で破産手続が開始しますと、相続財産に関する権利は破産管財人が管理、処分することになりますので、遺産分割協議は破産管財人とすることになります。

例えば、かなり前に相続が発生したが、自宅不動産(土地や建物)の遺産分割をしていなくて、そのままにしていたような場合では、後になって相続人のうちの1人が破産し、破産管財人から不動産の持分の買い取りを求められることがありますので、注意が必要でしょう。

このように、相続の場合でも相続人の破産・個人再生といった債務整理手続きが影響をしてきますので、そのような兆候があれば、早めに対処した方がいいでしょう。

Aさんから、生前の交流がない方が亡くなり、関係者から、Aさんが相続人の一人であるとの連絡がきたとのことで、弊所に相談にいらっしゃいました。弊所がAさんから遺産分割協議の依頼を受けたのち、別の相続が発生し、どちらの相続についても相続人は、Aさん、Bさん、Cさんの3名でした。

本件では、二つの相続について、ともに相続人と生前に交流がない方が亡くなったため、それぞれの相続について、亡くなった後の各種手続きを行うとともに、遺産を調査することから始める必要がありました。Aさんと弁護士とで、亡くなった方の自宅を捜索し、遺産を整理しました。また、金融機関に調査をかけて遺産を整理するとともに、負債も調査しました。大変な作業でしたが、遺産を整理する作業が終わってからは、相続人3人で遺産分割を行い、特段争うこともなく、協力して遺産を換価しました。

本件は、相続人間の争いは少なかったですが、遺産の調査や遺品の整理が大変な事案でした。また、不動産の売却や相続税申告も必要でしたので、弊所の司法書士や税理士とも協力して解決にあたりました。複数の士業がいる弊所のメリットを最大限に活用することができた事案だと思います。

弁護士 杉浦恵一

※こちらの記事は2023年7月までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

近年、相続の手法の1つとして「信託」が注目されています。

信託により財産を誰かに託すという方法があり、財産を移転するという意味では相続と同じような財産権の承継が可能です。

このような「信託」の場合でも、遺留分を侵害することはあるのでしょうか。

この問題を考える上で、まずは「信託」がどのような制度か確認する必要があるでしょう。

「信託」とは、信託法に定めのある契約・制度の一種であり、信託法2条1項では、以下のように定義されています。

「この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。」

この定義で出てくる「次条各号に掲げる方法」とは、①契約、②遺言、③信託の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録で記録する方法、の3通りがあります。

一般的には、契約や遺言で信託をすることが多いとは思われます。

信託法2条1項の定義では、「信託」とは何か非常に分かりにくい条文になっています。信託では、「委託者」、「受託者」、「受益者」という立場が主にあります。

「委託者」とは、「受託者」に対して財産を譲渡等し、「受託者」に対して一定の目的に従って財産の管理・処分、目的の達成のために必要な行為をするように指示、契約をする立場です。

「受託者」とは、「委託者」から財産の譲渡等を受け、一定の目的に従って財産の管理・処分、目的の達成のために必要な行為をする義務を負う立場です。

「受益者」というのは、「信託」の目的に基づいて一定の利益(受益権)を得る立場のことを指します。

簡単に要約すれば、受託者は委託者から一定の目的の下、財産権の譲受などをされ、受益者に対して、信託で定められた利益を渡す、といったような内容です。

例えば、相続では所有権を移してしまうと、相続で所有権が移転された財産は、原則として相続人や受遺者が自由に処分することが可能となります。

>そうしますと、生前の被相続人の意思に反した処分がなされてしまう可能性が否定できません。

このような状態は、財産権が移転している以上はやむを得ないものですが、「信託」を使うことによって、例えば、不動産は受託者の名義になるが、それ以上は処分できず、相続人には不動産から生じる利益(例えば賃料など)だけ分配することができる、といった方法もあり得ます。

それでは、このような一部の相続人に受益権を与える信託により、遺留分を侵害することはないのでしょうか。

結論的には、裁判例でこのような信託による遺留分侵害を認め、受益権を対象に遺留分減殺請求(民法改正前の事件のため)を認めた裁判例があります。

東京地方裁判所 平成30年9月12日判決では、信託契約による信託財産の移転は、信託目的達成のための形式的な所有権移転にすぎないという理由で、実質的に権利として移転される受益権を対象に遺留分減殺の対象とすべきである、とされています。

そのため、一部の相続人にだけ受益権が設定されているような信託があったような場合には、移転した不動産や財産権ではなく、受益権に対して遺留分減殺請求をするということが示されました。

この判決の後に民法改正があり、現在は遺留分減殺請求ではなく、遺留分侵害額請求として金銭請求に一本化されていますので、この判決の当時は、遺留分減殺の対象が不動産等の物なのか、受益権(権利)なのかで違いがありましたが、法改正後はいずれにしても金銭請求になっていますので、あまり大きな違いはないかもしれません。

このように、信託を使っても遺留分は侵害することになりそうですので、仮に信託を設定する場合であっても、将来の遺留分に気をつけた方がいいでしょう。

※なお、上記の判決では、他にも遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用した場合には、そのような信託契約が公序良俗に反して無効であると判断されていますので、この点も注意は必要でしょう。

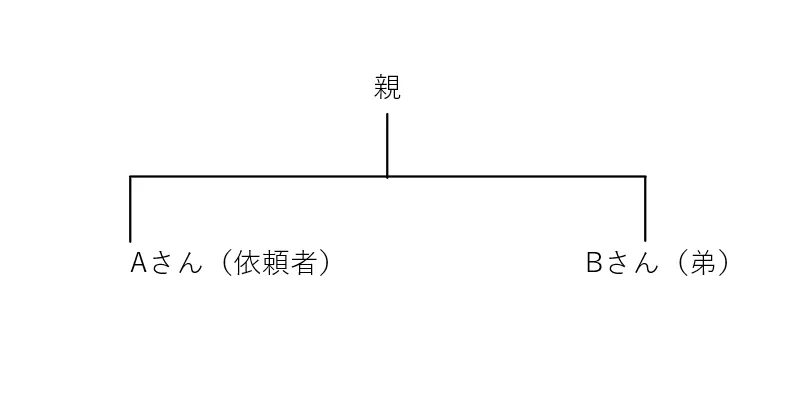

Aさんは、親が亡くなったため、兄弟と遺産分割の話し合いをしようとしましたが、兄弟が返答をせず、連絡が取れませんでした。そのため、当事務所に相談にいらっしゃいました。

当事務所では、代理して兄弟に連絡をしましたが、それでも連絡が取れなかったことから、速やかに遺産分割調停を申立てしました。

遺産分割調停では、双方から特別受益の主張が出たり、Aさんから寄与分の申立てをするなど、話し合いでの解決が困難でした。

そのため、調停は不成立となり、審判に移行し、最終的にはAさんの寄与分を認定し、それを前提に遺産を分割する審判が出されました。

約2年

相続人の中に連絡が取れない相続人がいる場合には、速やかに遺産分割調停を申し立てるなど、裁判所の手続に乗せた方が結果として早く解決する可能性があります。ただ、遺産分割事件はかなり長期化することもありますので、基本的には早めのスタートが肝心でしょう。

※こちらの記事は2023年7月までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

遺言とは、個人の最終意思が一定の方式のもとで表示されたものです。

誰にどの財産を相続させるのかといった意思を表示し、意思表示どおりの効果を一方的に生じさせることができます(遺留分の侵害がある場合や、相続人全員が、遺言と異なる内容の相続をすることについて合意をした場合はこの限りではありません)。

遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言です。

財産目録を添付する場合、その目録は自筆しなくてもいいですが、財産目録には自筆の署名が必要です。また、誤記があった場合、訂正する方法も法律で決まっています。法律で決められた要件を満たさない遺言は効力がありません。

公正証書遺言は、公証役場において、公証人が作成する遺言です。

こちらも法律で決められた要件を満たさない遺言は効力がありませんが、公証人が作成する際に要件を満たすように作成しますので、その心配は小さいと言えます。

公正証書遺言を作成する際には、事前に公証人に対して、どのような遺言を作成したいのかを伝える必要があります。

また、公証人は遺言意外にも多数の公正証書作成業務を抱えておりますので、予約をとってから公証役場に出向く必要があります。

遺言作成当日は、2人以上の証人の立会いが必要です。遺言を遺す方の相続人になる可能性のある方や、その配偶者や直系血族は証人になることができませんので、自身と血縁関係がなく、かつ信頼ができる人を2名以上探す必要があります。公証役場に対して支払う手数料も生じます。

公正証書遺言の作成は、自筆証書遺言と比べて手間がかかるといえるでしょう。

しかし、自筆証書遺言とは異なり、

①様式が法的な要件を満たさないものになるリスクが小さい、

②内容に不足があれば公証人に指摘してもらえる可能性がある、

③手間がかかる分、自筆証書遺言に比べ、本人の意思に基づくものであると推認されやすい

というメリットがあります。

①は先述のように、公証人が作成する際に法的な要件を満たすよう作成してくれるためです。

②は、後々の相続人間における紛争を避けるために入れておいた方がいい条項などに抜けがあった場合に、教えてもらえることがあるというものです。

③については、遺言を遺した方が亡くなった後に、遺言の無効が争われる場合に影響します。公正証書遺言においても、遺言者の遺言能力の有無が問題になり、裁判所が、公証人が遺言者の意思確認をしていなかったと認定した場合などは、遺言が無効になることもあります。

一方で、公証人が本人の意思を確認していたことをもって、遺言が遺言者の意思に基づくものであることや、遺言者に遺言能力があったことが認められた裁判例があります(東京地判令和4年9月26日、東京地判令和2年10月8日など。)

自筆証書遺言ですと、遺言の内容に無関係な第三者の立会いが想定されていないので、相続人のうちの誰かの意向が強く表れているのではないかという疑いの目を向ける余地が残ってしまいますが、公正証書遺言の方式を採ることで、そのような問題に対処することができます。

公正証書遺言は、公証役場と連絡を取り、自身で遺言の内容を伝えることも可能ですが、法律の専門家に依頼して、公正証書遺言の下書きを作ってもらい、当該専門家に公証役場とのやりとりをしてもらうこともできます。法律の専門家は、遺言を遺したい方の意向をよく確認したうえで、法的な見解から、後々相続人が争うことなく、遺言者の意思どおりに遺産を分け合うことができるような条項を作ります。また、専門家に依頼すれば、その専門家が立会証人になることもできますので、証人を探す必要もなくなります。

当所においては、所属する弁護士が法的に有効な遺言の条項を作成したうえで、所属する司法書士が、登記実務に合致した表現になっているか否かの確認をします。

もし遺言の作成を検討されている場合は、ぜひ当所にご相談ください。

相続の問題で、相続分や遺言で指定された持ち分を変更する制度として、「寄与分」と「遺留分」という制度があります。

まず「寄与分」という制度ですが、これは被相続人の財産の増加や維持に貢献したり、被相続人の財産の減少を食い止めた相続人がいた場合に、そのような被相続人に対する特別な貢献のある相続人と、そうでない相続人の間の不公平を調整するための制度です。

民法では、904条の2として、以下のような内容が定められています。

「1 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算出した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」

つまり、特別の寄与(貢献)があった相続人には、まず遺産全体の中から寄与分に相当する部分を取り除き、残ったものを通常は法定相続分で分け、寄与分がある相続人には寄与分相当額を相続分に上乗せする、ということを定めています。

遺産分割で具体的にどのような遺産を取得するかは協議等によりますが、寄与分があるとその分、相続分が増えるという関係にあります。

寄与分に関して話し合いで解決することができない場合には、家庭裁判所が寄与分を定めることができますが、その基準は寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮することになっています(民法904条の2 2項)。

寄与分が認められる場合として代表的な例は、例えば家族の事業に給料をもらわず無償で協力してきた場合や、被相続人に扶養料を支払って生活を支えてきた場合、被相続人が介護施設に入所するような重い介護状態にあったのに自分や家族で介護して介護費用がかからなかった場合が多いでしょう。

なお、寄与分は、相続開始の時にあった財産額から遺贈額を超えた残りの額を超えることができませんし(民法904条の2 3項)、裁判所に寄与分を求められるのは、民法第907条2項に規定する請求があった場合(遺産分割に関して共同相続人間に協議が調わず、家庭裁判所に遺産分割の請求をした場合)又は民法第910条に規定する場合(相続の開始後に認知によって相続人となった者がいる場合で、遺産分割をしようとしたが既に他の共同相続人が遺産分割等の処分をしていた場合)に限られています(民法904条の2 4項)。

つまり寄与分は、寄与分に争いがある場合に寄与分単独で決めてもらうように裁判所に請求することはできず、基本的には他の遺産分割の請求とセットでしなければ、裁判所に決めてもらうことができないということです。

次に遺留分ですが、その計算方法は民法1046条2項に定められています。

遺留分の計算方法としては、「民法1042条の規定による遺留分」-「遺留分権利者が受けた遺贈や特別受益(生前贈与)」-「遺留分権利者が取得すべき遺産額」+「被相続人が相続開始の時において有した債務のうち遺留分権利者が承継する債務」で計算されることになっています。

ここで、寄与分との関係を見ますと、寄与分があれば相続分が増えることになりますが、争いがあると寄与分は遺産分割とセットでしか解決することができません。

そうしますと、遺留分では、通常は生前贈与や遺言書がある場合など遺産分割で解決できない場合の制度ですので、仮に生前贈与や遺言書によって遺産が全て(又はほぼ全て)どのように分けるか決められていれば、寄与分を定めることができず、結果として寄与分が認められない可能性もあります。

他方で、寄与分の上限は遺産額から遺贈額を引いた金額ですので、理屈上は寄与分の金額が遺産額と同等か上回っていれば、全て寄与分を持つ相続人が遺産を取得し、他の相続人は遺産を取得しないということもあり得ることにはなります。

このような場合に遺留分が認められるかといえば、寄与分で定めたものを遺留分で覆すことができるとすると安定性を害しますし、また寄与分は遺留分侵害額請求の対象とは明示されていませんので、遺留分により寄与分を覆すというのは難しいでしょう。

ただし、仮にそうだとしても、現在の裁判所の運用実務では、寄与分が認められる場合でも裁量的に減額をされることがあり、遺留分を侵害するような多額の寄与分を裁判所が認めるということは、難しいのではないかと思われます。

Aさんは、父親が亡くなりましたが、母親の認知症が進行し、そのままでは遺産分割ができない状態でした。

そこで他の親族が成年後見を申立て、後見人が選任されましたが、遺産分割協議で折り合いがつきませんでした。結果として成年後見人が遺産分割調停を申し立てたことから、Aさんは当事務所に対応のご相談にいらっしゃいました。

当事務所では、過去の遺産の調査等を行い不明確な点を指摘するなどしましたが、最終的には母親の介護の問題があることから、法定相続分で分割の上、母親の扶養についても親族間で一定の取り決めをすることで解決を図りました。

約1年

相続人の中に認知症の方がいますと、原則として成年後見を申し立てるなどして代理する方を選任する必要があります。

また、将来の介護の問題がある場合には、完全な解決には至らない場合もあり、そのような可能性には留意が必要でしょう。

被相続人:Aさんの父

相続人:Aさん、Aさんのご兄弟

依頼者:Aさん

Aさんの親は、Aさんとは別の兄弟(B)にキャッシュカードを預けていました。

Aさんの親(被相続人)が亡くなって相続が発生した際に、Aさんが過去の預金を調べると、Bが被相続人の口座から多額の現金を出金していることがわかりました。

AさんがBに対して出金の理由の説明を求めても要領を得なかったことから、Aさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました。

Aさんからご事情をお聞きし、当事務所ではAさんの代理でBと交渉をしましたが、返金がなされなかったことから訴訟を提起しました。

その結果、判決では、Bが引き出した金銭の大部分の返金が命じられました。

約3年

親が高齢になると、子供など親族の誰かが預金を管理することがあります。その場合に、預金を管理した者が預金者のため以外の目的で出金をする場合もあります。このような場合、預金者から出金者に対して、不当利得返還請求権・損害賠償請求権があると考えられますので、相続が開始すると、その権利を相続したということで、相続人から返金の請求が可能になります。

Aさんの親は、昔から収益物件を所有していましたが、高齢のためAさんが代わりに賃料を回収して、保管していました。Aさんの親(被相続人)が亡くなった後で、ほかの兄弟(B)からAさんに対して、賃料の半分を渡すように求める訴訟が起こされました。

対応に困ったAさんが当事務所にご相談にいらっしゃいましたので、当事務所では、Aさんから賃料の使い道などを確認し、資料を準備してもらい、訴訟の対応をしました。

被相続人の収益物件は昔からの物件で、現金で賃料が回収されていたことと、細かい資料が残っていないという問題はありましたが、Aさんが出納帳をつけていたことから、残っていた資料及び出納帳を基に使い道に関する反論を行い、最終的に賃料の大半が被相続人のために使用されていたことが認定され、若干の金額を返金するにとどまりました。

約1年

親が存命の間はもめていなくても、亡くなってから急にもめ始めるということがあります。このような場合、紛争になってから過去の資料を準備することは、事実上不可能な場合もありますので、事前に紛争になる可能性も考えて、資料はとっておいた方が無難でしょう。

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。

【取り扱いエリア】

愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,

豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),

一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町

笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町

池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町

川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.

所属:愛知県弁護士会