弁護士 杉浦恵一

令和6年6月21日に、自筆の遺言書が無効だと争われていた裁判の判決が出されました。そのような遺言書の有効性を争う裁判はある程度ありますので、通常の裁判であれば注目されることはありませんが、今回は紀州のドンファンとも呼ばれていた会社役員が作ったとされる遺言であったため、判決の内容が注目されていました。

この事件の経過ですが、ニュース等で報道されている限りでは、この男性(以下では「遺言者」といいます)が亡くなった後、2か月ほど経ってから、遺言者の知人男性が遺言者から預かっていたという遺言書が明らかになったという経緯です。

その遺言書の内容は、遺言者の全ての遺産を自治体に寄付するという内容になっており、そのまま何も争いがなければ自治体が遺産を取得することになりましたが、遺言者の兄弟姉妹が、遺言書は無効であるとして裁判所に遺言無効確認請求訴訟を提訴した、というものです。

今回の争いの争点は、遺言書が遺言者本人によって書かれたものか、それとも遺言者ではない第三者が書いたものか(偽造されたものか)、というものでした。

遺言無効が争われる場合で多いのは、遺言書が本人によって書かれたか否かよりも、遺言者が遺言を作成した当時に認知症になっており、遺言を遺す能力がなかったという争われ方の方がおおいと思われます。

仮に認知症による遺言能力の有無を争う場合には、介護保険の認定記録や病院のカルテ、介護施設に入所していればその介護施設の生活記録などを証拠として提出して、争うことが通常です。

今回の争いでは、遺言書が遺言者本人によって書かれたかどうかが争いになりましたので、主には筆跡が本人のものかどうかが争われたようです。

訴えを起こした親族側は、遺言の筆跡が遺言者とは異なるという筆跡鑑定を3件提出し、訴えられた自治体側は、督促状の筆跡と遺言書の筆跡が似ていて、遺言書も本人が書いたと主張してきたそうです。

また、筆跡以外に遺言書を本人が書いたかどうかを補充する事情として、遺言者がこれまでその自治体に寄付をしてきた記録があるとか、遺言書に押印されている印鑑が実印であるといった事情も主張されてきたようです。

このような主張等がなされた結果、第一審の判決としては、遺言は遺言者が書いたということで、遺言書が有効だと認めた(原告の請求を棄却した)ということです。

報道されている限りでは、裁判所が遺言書の有効性を認めた理由として、

・遺言書には、本人固有の筆跡あるいは癖が認められるため、遺言書に記載された文字の筆跡は遺言者本人のものだとみて相違ない。

・長年にわたって自治体に多額の寄付を行っており、寄付を継続する意向を示すなどしていて、遺言者の言動は遺言書の内容と矛盾しない。

といったことが主な理由のようです。

このような判決を受けて、親族側(原告)は控訴したということですので、次は高等裁判所で更に裁判が続くことになります。

この裁判から、裁判所が筆跡の鑑定をどの程度の重みをもって考慮しているかというと、印象としては、筆跡鑑定をそこまで重要視していないように思われます。

一見して明らかに筆跡が違っていれば別だとは思いますが、筆跡が似ている場合には、本人の筆跡ではないと断言することは難しいのではないでしょうか。

筆跡は必ずしも常に一緒とは限らず、年齢や健康状態によって変わってきます。特に高齢になった時には、高齢者特有の手先の揺れ・震え(振戦)が出てくることもありますので、昔の筆跡と大きく違ってくることもあります。

また、最近では日記や手紙を書かなかったり、パソコンでプリントしたり、電子的に日記を保存するといったこともありますので、筆跡を対照して確認するための資料が不足していることもあります。

筆跡鑑定についても、何らかの国家資格があるというわけではなく、あくまで経験上の意見になってきますので、厳密な科学的な鑑定とは言いにくい側面もあります。

このような点からすると、遺言書が本人によって書かれたものではない(偽造)を争う場合には、筆跡の違いを主張する場合には、かなり大きな違いがないと難しいかもしれません。

被相続人:父親

相続人:Aさん、兄弟

Aさんは、父親が亡くなったため相続の手続をしようとしたところ、兄弟から自筆の遺言書の検認申立てをされました。

その遺言では、兄弟に全ての遺産を相続させるという内容になっていたため、その対応の相談に当事務所にいらっしゃいました。

Aさんに確認したところ、その自筆の遺言は被相続人本人の筆跡で間違いなさそうだということでしたので、遺言に形式面の問題がなかったことから、兄弟に対して遺留分侵害額請求をすることにしました。

遺産を調査した結果、兄弟に対して多額の保険金が支払われていることが分かりましたので、その保険金も遺産に含めて遺留分を計算するように交渉しましたが、協議はまとまりませんでした。

そこで訴訟を提起し、主張立証をした結果、裁判官からの和解提案がなされ、保険金の一部を遺産に含めて遺留分を計算するという折衷的な解決をすることができました。

約6か月

遺産分割や遺留分侵害額の請求において、保険金は受取人が決まっており、保険会社から支払われるものだということで、原則としては遺産には含まれないと考えられています。

ただし、保険金の金額が遺産額に比べても大きく、遺産に含めないと著しい不公平が生じる場合には、遺産や特別受益に含めて解決を図ることができる場合もあります。

弁護士 杉浦恵一

民法の改正により、特別寄与料に関する条文が新設されました。 これまでは、相続人以外で介護等を行った方は、相続人の介護と同視して関係のある相続人が寄与分を求める方法で間接的に請求をすることが多かったと思われます。 介護等をする場合に、介護等を受ける被相続人と、その生前に何らかの契約・合意があれば、それに従って請求することも考えられましたが、一般的にはそのようなことは稀であり、通常は善意に基づいて行っていることが多かったと思われます。

民法の改正により新設された特別寄与料ですが、民法1050条1項では、以下のような定めがあります。

「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。」

この条文を見ますと、①相続人以外の被相続人の親族であること、②被相続人に対して無償で療養看護等の労務提供をしたこと、③被相続人の財産の維持又は増加に寄与があること、④その寄与が特別のものであること、といった辺りが要件になりそうです。

他の条文を見ますと、特別寄与者は、相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過する前、又は相続開始の時から1年を経過する前であれば、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるとされています(同条2項)。

このような期間制限がありますので、特別寄与料の請求をする場合には、早めに動いた方が良さそうです。

裁判所に処分の請求があった場合には、裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めるとされていますが(同条3項)、特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができないと制限が加えられています(同条4項)。

このような金額に制限がある点は、通常の寄与分と同様で、あくまで被相続人の遺贈などの意思の方が優先されるようです。

特別寄与料が認められる場合、それを誰がどのように負担するかですが、民法1050条5項では、「相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。」とされていますので、具体的な相続分の割合で按分負担することになります。

特別寄与料に関しては、相続人との話し合いによって定めることもできますが、話し合いでは決まらない場合には、裁判所に法的手続きを申立てざるを得なくなります。その場合、調停手続と審判手続が考えられますが、調停であれば申立てられる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄裁判所となり、審判であれば原則として相続開始の地(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)となります。

特別寄与料を定める事件は、寄与分の事件とは異なり、必ずしも遺産分割事件と一緒に行う必要はありません。

これは、特別寄与料が特別寄与のある方の貢献に報いるため、遺産から一定の分配をすることを認める趣旨ですので、必ずしも遺産分割事件と一緒に行う必要性がないという考えによります。

実際に、遺産分割事件と一緒に行いますと、長い場合には数年かかることもあり得ます。他方で、特別寄与料はあくまで遺産の範囲内でしか分配できないことから、金額を決める上で遺産の額が重要になってきます。そのため、場合によっては遺産分割の事件と一緒に進行することになり、かなりの時間がかかる可能性もあることに注意が必要でしょう。

Aさんは、父親が亡くなったため、兄弟との間で遺産分割の話をすることになりましたが、兄弟から親の面倒をみたということで寄与分を主張され、話がまとまりませんでした。

また、実家の不動産が空き家になっており、どちらも住んでいなかったため、空き家をどちらが取得するかということでも問題になりました。

話が進まなかったため、兄弟が遺産分割調停を申し立てたことで、Aさんはその対応をご相談にいらっしゃいました。

当事務所では、寄与分を明確にするために、相手方に遺産分割調停に加えて寄与分調停を申し立ててもらい、その内容に反論しました。

その結果、若干だけ兄弟が多めに取得するという内容で遺産分割調停は成立しました。実家の不動産(空き家)に関しては、裁判所の判断に委ねるとリスクがありましたので、2分の1の共有とした上で共同で売却することを合意しました。

約1年

遺産分割の際には、どの相続人も取得を希望しない遺産があることがあります。

最近では、山林や田畑などだけでなく、空き家になった実家も、使わないという理由で取得を希望されないことがあります。

この場合には遺産の押し付け合いになってしまい、評価額を調整して取得者を決める場合や、裁判所に判断を委ねる場合があります。

裁判所に判断を委ねると、希望しなくても取得者とされてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

Aさんは、父親が亡くなったことで遺産分割をしようと戸籍謄本を収集していました。相続人が兄弟のみだと思っていたところ、戸籍謄本を取り寄せると、前妻との間に知らない兄弟がいることが分かりました。連絡方法などが分からないということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

当事務所では、面識のない兄弟の住所を調査し、手紙を送ったところ、連絡がつきましたので、法定相続分よりも多少少ない金額で交渉して、遺産分割をすることができました。

約2か月

被相続人が亡くなった場合に相続人を調べると、過去に離婚等をしていて、知らない兄弟姉妹が見つかることがあります。遺産分割は相続人全員が関わることが必要ですので、面識がないとしても何とか協議に参加してもらわざるを得ず、大変になることがあります。このような場合、遺言があれば、このような手間を回避できる場合もあります。

自筆証書遺言は、民法968条によって厳格に方式が定められ、同条の方式を満たさない遺言は無効とされます。しかし、この無効が、遺言書全体が無効なのか、要件を満たさない部分が無効なのかは、条文には明確に書いていません。本稿では、遺言の無効について判断された判例・裁判例を紹介します。

民法968条は、自筆証書によって遺言をする際には、遺言の全文、日付及び氏名の自書をし、押印をすること等の方式を定めています。この方式を満たさない遺言は、原則として、遺言全体が無効になると考えられています。

しかし、令和3年1月18日の最高裁判決は、「しかしながら、民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は、遺言者の真意を確保すること等にあるところ、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。」と判示し、形式的な瑕疵がある場合、直ちに遺言全体を無効とする姿勢を否定しています。遺言の方式違反がある場合に遺言が無効になるのか、無効になるのであればどの部分が無効になるのかについては、事例ごとの判断が必要になる場合があります。

最高裁は、「自筆証書によつて遺言をするには、遺言者は、全文・日附・氏名を自書して押印しなければならないのであるが(民法九六八条一項)、右日附は、暦上の特定の日を表示するものといえるように記載されるべきものであるから、証書の日附として単に「昭和四拾壱年七月吉日」と記載されているにとどまる場合は、暦上の特定の日を表示するものとはいえず、そのような自筆証書遺言は、証書上日附の記載を欠くものとして無効であると解するのが相当である。」と判示しました。

遺言書は、作成日の前後で効力が変わるので、日付は重要な記載です。厳格に書かなければ、遺言全体が無効になります。

亡くなった人が生前重要書類を保管していたトランクから、全文、日付及び署名が全て自筆され、押印がされた遺言書が見つかりました。この遺言書には加筆や訂正と思しき記載が多数あったため、下書きの可能性もあり、効力が争われました。

東京高裁は、「いずれにしても、本文に加えられた加除、訂正は、民法に定める方式に適合しないものであるから、これによっては、本件遺言の内容につき何らの変更も生ずるものではなく、その加除、訂正等の書込みがなされた結果、当該部分につき本文自体が判読不可能となるなど部分的にもせよ毀滅されたのと同じ影響があったと認められる場合には、当該部分に限って効力が失われたと解する余地があるが、その判読が可能である限りにおいては、当該遺言の効力は、その書込みによって影響を受けるものではないというべきである。本件遺言書においては、書込みにより本文自体につき判読が不能となった部分は存在しない。」と判示し、遺言書の本文部分を有効としました。

平成30年の民法改正により、それまでは全て自筆でなければならなかった遺言のうち、財産目録だけは、ワープロ打ちでも有効な遺言とされることになりました。ただし、作成したページごとに、署名押印が必要です(民法968条2項)。

この署名押印がないワープロ打ちした財産目録がある場合の遺言の効力が争われた事例です。

札幌地裁は、「もっとも、自書によらない財産目録を添付する場合には、その目録の毎葉に署名押印をしなければならないこととしており、この規定の趣旨は、遺言者以外の者の作成した目録が添付されてしまうことの防止にあるものと解される。このような法の規定及びその趣旨に照らすと、自筆証書に添付された財産目録の毎葉に署名押印がない場合には、当該目録自体は無効になるものといわざるを得ない。」とし、目録は無効としながらも、「このような形式的な事項にすぎない財産目録の方式に瑕疵があることを理由に、直ちに自筆証書遺言の全部が無効であるとするのは、遺言者の真意の実現を阻害するものに他ならない。」「自筆証書遺言において、自筆証書に添付された財産目録の毎葉に署名押印がなく、当該目録自体は無効となる場合であっても、当該目録が付随的・付加的意味をもつにとどまり、その部分を除外しても遺言の趣旨が十分に理解され得るときには、当該自筆証書遺言の全体が無効となるものではないというべきである。」として、遺言自体の効力は有効としました。

遺言書の方式違反があった場合に、無効になるか否かは事案によって異なり、また裁判所の判断であっても学説から疑問を呈されるものもあり(花押を押印と認めなかった、最判平成28年6月3日など)、裁判官が違えば判断が異なったのではないか、ということもあります。

遺された相続人間で紛争が生じることを避けるために遺言書を書いたとしても、方式に瑕疵があると、遺言の効力をめぐって紛争が生じることになります。

自身の死後の紛争を避けるために、方式違反のない遺言書を専門家に相談して作成することもご検討ください。

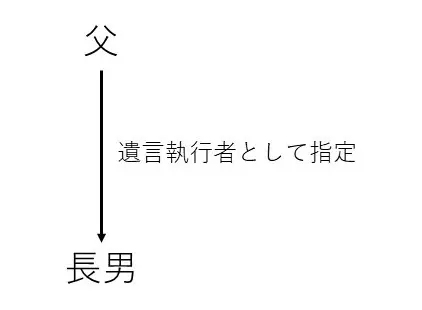

公正証書遺言を遺し、父が亡くなりました。「遺言執行者として前記長男○○を指定する。」という文言がありました。私が遺言執行者に指定されたようですが、具体的に何をしたらいいのでしょうか?

遺言執行者の権限の内容をめぐる紛争を防止し円滑に遺言の執行をするため、民法改正で以下の規定が作られました。

遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

※旧法でも遺言執行者が財産目録を作成してこれを交付すべき義務はありましたが、それに加えて、遺言の内容を相続人に通知しなければならないことになりました。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。

※相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないことになりましたので、その結果、遺言執行者として、不動産について、特定財産承継遺言に従った相続登記を申請することができることになりました。

ただし、民法改正の施行日(令和元年7月1日)より前に作成した遺言には適用されず、遺言執行者による相続登記はできませんので、注意が必要です。その場合は従来どおり、所有者となる相続人からの申請で相続登記をすることになります。

前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。

※特定の相続人に預貯金債権を相続させる旨の特定財産承継遺言がされた場合には、遺言執行者に預貯金全部の払戻しや解約の権限があることが明確化されました。ただし、預貯金債権の一部だけが特定財産承継遺言の目的となっているに過ぎない場合には、他の相続人の利益を害する恐れがあることに鑑み、解約の権限まではないことになりました。

預貯金以外の金融商品については、解約の時期によっては他の相続人に不利益が生じることも想定されるため、そこまでを遺言執行者に委ねているかが問題になりますが、これまでどおり解釈によることとなりました。

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介いたします。

弁護士 杉浦恵一

※こちらの記事は2024年4月までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

遺言の種類として、自筆の遺言や公正証書の遺言など複数ありますが、遺言があるからといって必ずしも見つかるとは限りません。

法務局が預かっていたり、公正証書遺言であれば、通常は検索することで見つかりますが、自宅に置かれていたり、第三者に預けられていたりすると、遺言書が見つからないこともあり得ます。

そのような場合には、相続人は遺言書が存在しない前提で遺産分割をすることになるでしょう。

それでは、相続人が遺産分割をしてから、長期間が経って遺言書が見つかった場合には、どのようになるのでしょうか。

この問題を扱った事件として、最近の令和6年3月19日、最高裁判所で判決が出されました(令和4年(受)第2332号)。

①事件の概要

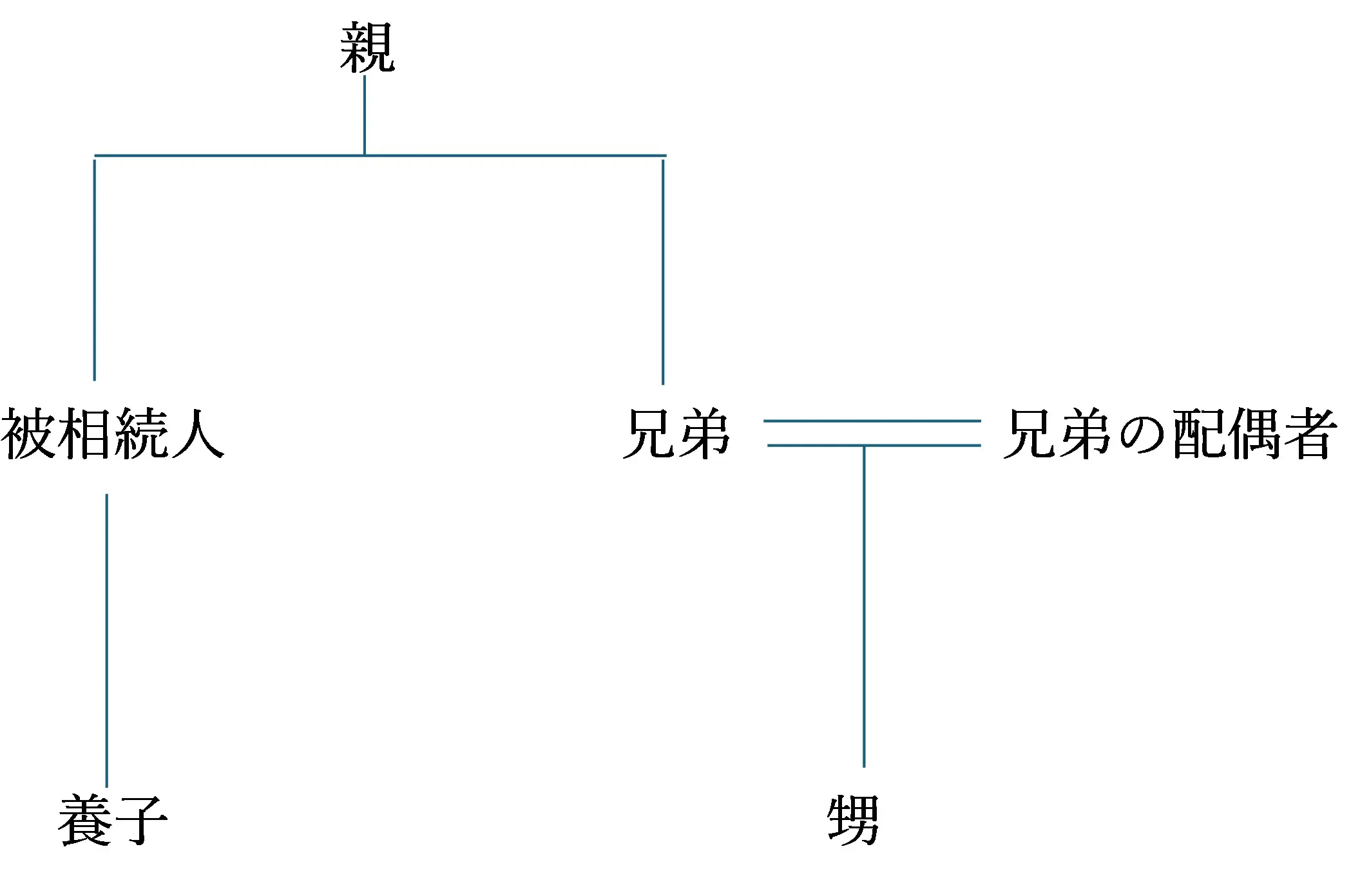

こちらの事件の概要ですが、被相続人が平成13年に、甥や養子を含めて遺産を等しく分与する内容の自筆証書遺言を作成したところ、平成16年に被相続人が亡くなり、その後に唯一の法定相続人であった養子が、その自筆証書遺言の存在を知らない状態で、不動産を相続したと思って不動産の占有を開始し、相続を原因として所有権移転登記をした、という事案でした。

その後、いつかは不明ですが自筆証書遺言が検認されたと思われ、平成31年に裁判所から遺言執行者が選任されたところで、唯一の相続人であった養子が、取得時効を援用したという流れです。

②事件の争点

ここでの争点は、民法884条に定められている相続回復請求権の消滅時効が完成していない時点で、その時効完成前に取得時効によって不動産の持分権を取得することができるか、という内容でした。。

民本884条の相続回復請求権ですが、以下のような条文が定められています。

「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。」

他方、取得時効は民法162条で、以下のように定められています(今回は適用されている2項を以下に引用します)

「2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。」

期間だけ比較すると、相続回復請求権は、相続権を侵害された事実を知った時から5年間、又は相続開始の時から20年間で消滅します。

そうしますと、今回の事案では、相続権を侵害された事実をしった時点がいつか不明確ですが、相続の発生(=被相続人が亡くなった時点)が平成16年ですので、遺言執行者が選任された平成31年の時点では、まだ20年間は経っていなかったことになります。

他方、取得時効は、所有の意思の存在、平穏かつ公然と占有していること、占有の開始時に善意、無過失の場合に、10年間の占有で所有権等の権利を取得できるという制度です。

そのため、平成16年に被相続人が亡くなった時点から占有をしていれば、平成26年が経過した段階では少なくとも10年が経っていることになり、取得時効が成立しそうです。

③最高裁の判断

このように抵触する期間がある場合に、どちらが優先されるかというのを、今回の最高裁判所判決では判断されました。

最高裁判所の判決では、結論として、真正な相続人(包括受遺者)の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、その相続人が相続した財産の所有権を取得時効により取得できると判断しました。

理由としては、民法884条の相続回復請求権について消滅時効を定めた趣旨は、相続権の帰属及びこれに伴う法律関係を早期かつ終局的に確定させることであるため、取得時効の要件を満たしたのに、相続回復請求権の消滅時効が完成していないという理由で取得時効が妨げられると、その趣旨(早期かつ終局的な法律関係の確定)に整合しない、という理由です。

このように、はっきりしなかった問題に関して、最高裁判所の判断が出されたことで解決が図られましたが、遺言があれば、可能な限り早期に見つけ、手続きを行った方がいいでしょう。

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。

【取り扱いエリア】

愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,

豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),

一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町

笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町

池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町

川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.

所属:愛知県弁護士会