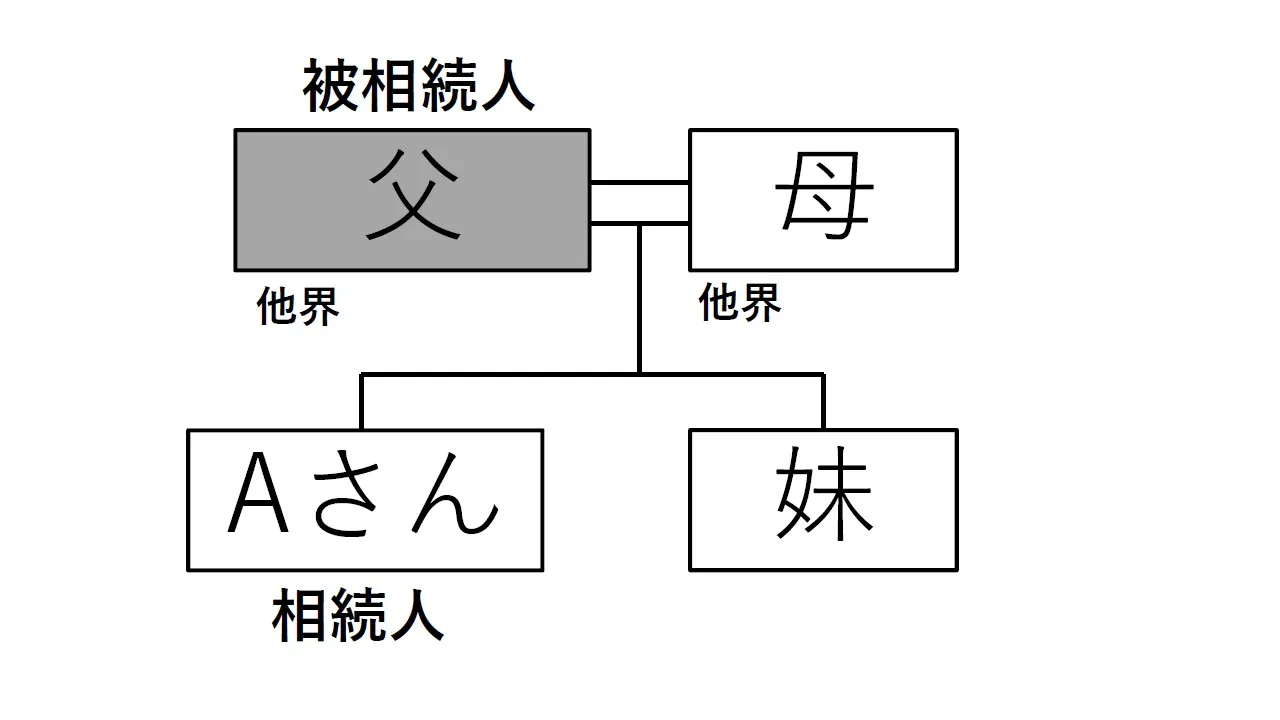

依頼者: Aさん

Aさんの両親の遺産分割が未了であったため、二人分の遺産分割協議が始まりました。 相続人は、Aさんのほか、Aさんの妹がいました。

特別受益や寄与分の点で争いがあったため、交渉および調停代理をご依頼いただきました。

相続遺産は預金が中心でしたが、特別受益と寄与分が問題となりました。

双方の主張に立証や評価に難がある部分があり、審判で争うことまで望まなかったこともあって、互いに譲歩する形で、代償金の調整を行いました。

最後まで双方の感情的対立は激しかったのですが、合理的に金額の調整ができたことで、遺産分割協議がまとまりました。

最終的に、代償金を含め、約1,300万円相当の遺産を取得することができました。

調停成立と同時に、将来にわたって互いに連絡を取らないこと等を約束する合意書を取り交わしました。

審判での解決を望まなかったこともあり、双方が歩み寄る形で調停となりました。

勝算がなかったわけではありませんが、かなり詳細な立証が必要でしたので、不安な部分は多々ありました。

双方が主要論点で譲歩したことで、調停段階で解決することができ、結果として紛争の長期化を回避することができた点は、依頼者の性格からも、良い解決になったと思います。

1年2か月

依頼者: Aさん

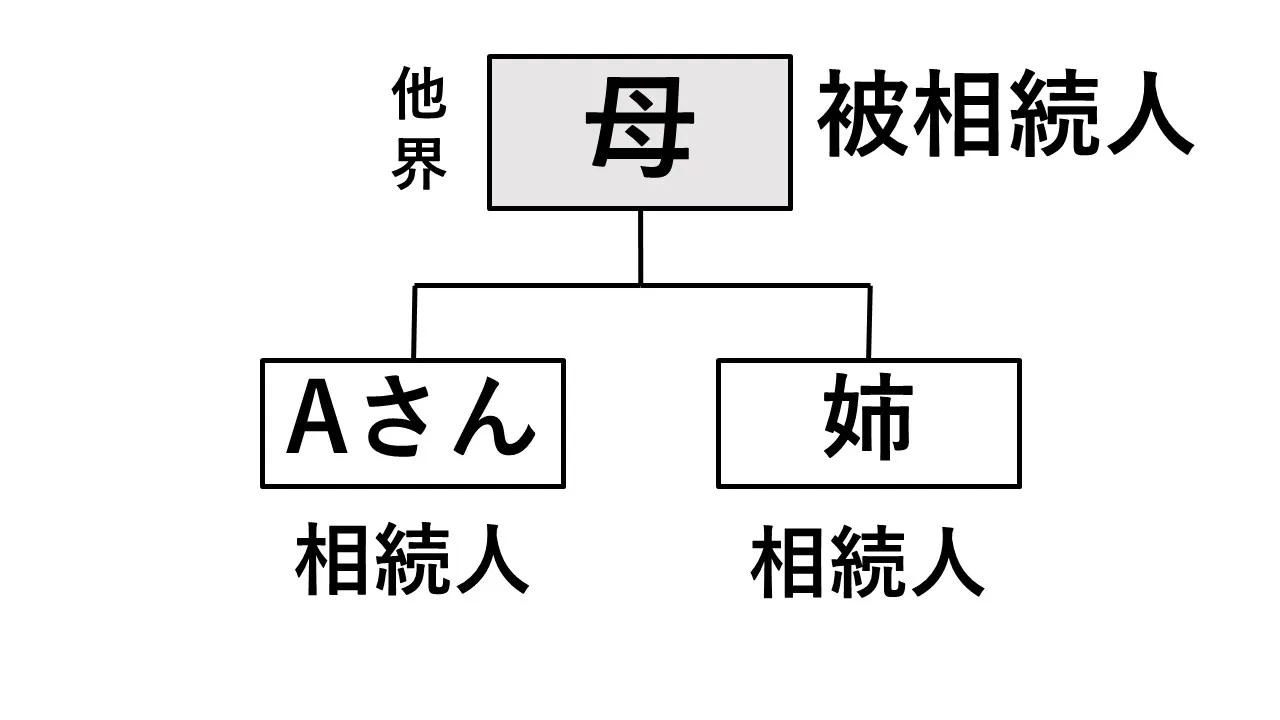

Aさんの母親が亡くなったため、遺産分割協議が始まりました。

相続人は、Aさんのほか、Aさんの姉がいました。

当初はAさんが母親の面倒を看ていましたが、姉の求めにより、母親は姉の近くに住まわせました。

しかし、途中から施設に入所したため、姉が相続財産も管理していました。

母親が亡くなりましたが、遺産分割協議が難航したため、交渉をご依頼いただきました。

相続財産はある程度把握できていましたが、不動産の評価、寄与分等が争いになりました。

また、形見の動産の分与方法についても立ち入って協議しました。

最終的には、不要な不動産の取得を回避して代償分割し、寄与分についても相当有利な条件で遺産分割協議がまとまりました。

最終的に、約2,200万円相当の遺産を取得することができました。

なお、生命保険金も同時に精算の対象とし、払戻手続を代行しましたが、保険会社の言い分が変わるなど、手続は難航してしまいました。

最終的には満額を回収しましたが、依頼者にとっては、手続代行までご依頼いただいた利益があったといえます。

寄与分の主張がかなり痛かったのですが、裁判例などの根拠を丁寧に提示し、強気で交渉した結果、当方にとって有利な協議が成立しました。

感情的な対立が激しかったため、今後の接触についても制限するなど、かなり立ち入った協議書を取り交わしました。

通常の期間でまとまったのですが、払戻手続にやや難航したこともあり、最終的な解決までの期間は比較的長くなっています。

1年9か月

Aさんの母親が亡くなったため、遺産分割協議が始まりました。

相続人は、Aさんのほか、Aさんの弟、その配偶者(養子)、父違いの妹がいました。弟が母親の近くに住み、相続財産も管理していました。

弁護士に依頼して遺産分割を求めてきましたが、不利な内容となっていましたので、交渉をサポートしました。

まず、収益物件がいくつかありましたが、発生する賃料が分割対象に含まれていませんでしたので、これも分配することを求めました。

また、生前の多額の預金引出しがあり、その使途の説明を求めました。相手方代理人の説明に矛盾があったり、漏れが多数あるなど、慎重に検討して誤りを指摘しつつ、取得額の増額に努めました。

建物評価や支出等の調整を行い、最終的には、約2,800万円の代償金を取得することができました。

遺産分割の場面では、必ずしも相続財産には含まれないものの、遺産分割を機に精算することが望ましい権利義務があります。これを挙げることが交渉のカードを増やすことになります。今回は、対象財産を何割か増殖することに成功しました。

相手方には代理人がついていましたが、説明に矛盾や誤魔化しが多かったことがあり、交渉に余計な時間を要しました。代理人がついているからと言って、その言い分を鵜呑みにせず、事実関係や根拠をよく検討することが大切です。

1年6ヶ月

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介いたします。

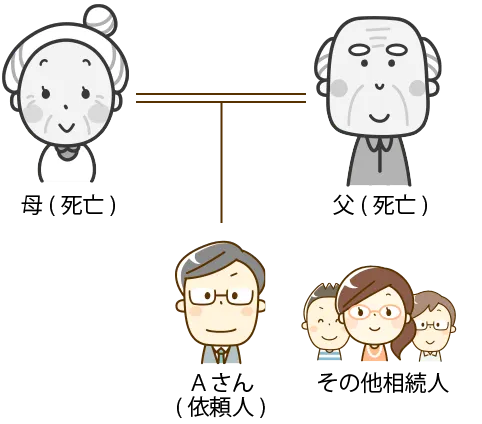

依頼者: Aさん

事案の概要:Aさんは、父親が亡くなり、次いで母親も亡くなりました。Aさんには、他に兄弟がおり、父親が亡くなった後、母親が亡くなる前には、Aさん、母親、兄弟の間では、亡くなった父親の所有していた不動産を母親が相続することに合意していましたが、相続の手続をする前に母親が亡くなったことで、このことがうやむやになっていました。

Aさんと兄弟は以前から折り合いが悪かったため、両親が亡くなると相続の話が出来なくなったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

Aさんのお話を聞くと、兄弟は、母親から生前贈与を受けていることが分かりました。この場合、父親の相続では母親からの特別受益は考慮されないことが原則であることから、不動産は、いったん父親から母親に相続させ、母親の遺産分割協議をする方が有利だと考えられました。

そこで、相続人間の合意により、いったん死者へ相続させることも可能であったため、兄弟が父親から母親への相続自体は争っていなかったことから、いったんは父親名義の不動産を母親が相続したことを確認し、この点だけ事実関係を確定させました。

例えば両親が相次いで亡くなった場合には、どのような順番で相続をするか問題になることがあります。父親が不動産を有していた場合、配偶者と子が第一順位の相続権を有します。そのため、配偶者が死亡している場合には、いったん配偶者が相続したことにして、次に子が相続したという方法もありますし、最初から子が相続したことにすることも可能です。

ただし、亡くなった配偶者が相続したことにすると、次には、亡くなった配偶者から誰が相続したかを協議する必要がありますので、それだけでは完全には解決しません。

1年

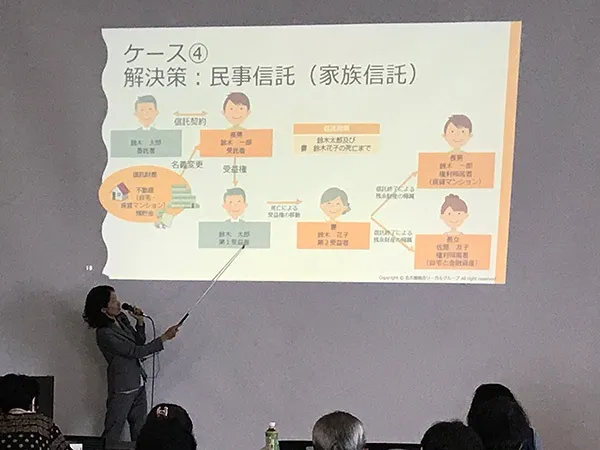

名古屋総合リーガルグループは、「65歳からの生前相続対策セミナー」2019年4月18日、名古屋市公会堂にて実施いたしました。

今回のセミナーでは、弁護士の後藤が相続法の改正について解説し、次に税理士の宮城が節税対策について講義し、さらに司法書士の蟹江が遺言書の書き方と家族信託の活用についてお伝えしました。

まずはじめに、弁護士の後藤より、今回約40年ぶりに改正された相続法について、特に生前の相続対策に関わる部分についてポイントをご説明させていただきました。

次に税理士の宮城が相続税の節税対策について解説しました。

相続税の基本的な計算方法から、簡単に始められる節税策について解説致しました。

最後に遺言書の書き方と家族信託の活用について、司法書士の蟹江よりご説明いたしました。

一般的に使用される遺言書の作成例についてポイントを解説し、また最近生前対策で話題になってきている家族信託について講義いたしました。

今回のセミナーでは、50名を超えるお客様にご参加いただき、大変盛況でした。

また、皆様大変熱心に聞いておられ、相続対策に対する関心度の高さを再認識いたしました。

今後も時流にあった相続対策セミナーを実施していこうと考えております。

相続に少しでも不安や興味がある方は、ぜひご参加いただければ幸いです。

Aさんは、父親と不動産を共有にしていました。

父親が亡くなったため、相続手続のために不動産の登記を確認すると、知らないうちに父親に不動産の持ち分を売却したことになっていました。

Aさんは心当たりがなかったため、もう1人の相続人である母親に対して、登記を戻してほしいと依頼しましたが、母親と折り合いが悪かったため、合意に至りませんでした。

そこでAさんは、不動産を何とかするため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

Aさんのお話をお聞きし、話し合いでの解決が困難だと思われたため、相続人である母親に対して、Aさんから父親への所有権移転登記手続を抹消するように求める裁判を起こしました。

裁判の中では、Aさんが見たことのない売買契約書が出てきたり、Aさんが使っていなかった口座に売買代金が入金され、何者かによって引き出されていたという事実が明らかになるなど、想定していなかった事情が出てきましたが、1つ1つに反証していき、最終的には売買は認め、代金を支払ってもらうことで和解になりました。

相続は、権利(財産)だけでなく、義務(負債)も相続することになります。

被相続人の生前に義務が発生している場合には、相続人がその義務を承継します。

今回の事例では、売買契約がなければ、登記を抹消する義務がありますので、被相続人(=買主)が死亡すれば、抹消する義務は相続人が引き継ぐことになります。

また、債権を差し押さえても、金融機関といったきちんと手続に従う第三者以外は、差し押さえ手続に従わず、差し押さえがなされても支払わないといった場合があります。

このような場合に、裁判所で決着をつけようとすれば、原則として、他の相続人全員を被告にすることが必要になります。

1年6ヶ月

民法改正前の事例です。

相談者:Aさん

相手方:Aさんの父、兄弟

被相続人である母親が、兄弟に全ての相続財産を相続させる遺言を作成していたようであり、死後間もなくして、遺言執行者である司法書士から、遺言執行の通知が送られてきました。

内容は、遺言執行が完了したというものであり、相続財産目録も財産の名目が記載されているのみで、金額や評価額も不明な状態でした。

少なくとも1,000万円以上の預金があったことは把握していましたので、遺留分侵害額も相当な金額になっていました。

そこで、調査を含め、遺留分減殺請求をご依頼されました。

まず、遺言執行者に財産内容の詳細を開示するよう求めました。

遺言執行者は、必ずしも名目以上に評価額等を表示する義務はないとされていますが、委任者に対する説明義務を根拠に報告を求めました。

遺言執行者にはこれに応じて開示してもらい、財産調査は大きく進みました。

名義の預金から1,000万円以上が使途不明となっていることがわかり、それがどのような性質の支出であるか等、金額の調整に入りました。

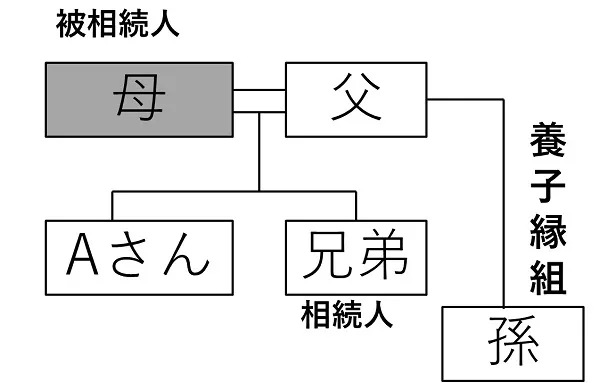

相手方代理人からは、母だけでなく、存命中の父の相続についても、紛争予防を提案してきました。

この時点で、父は相手方に全て相続させる遺言を作成し、孫を養子縁組するなどして、可能な限りこちら側に財産が相続されないように対策していました。

結局、相続財産の増加が見込まれないことなどから、母の遺留分に加え、父の分も生前に精算し、代償金の支払いを条件に当方が遺留分放棄の手続をとるということで協議がまとまりました。

父親の財産の主要部分は、自ら営んでいる事業財産でした。

その事業が将来堅調に成長していくか等を含め、事業の評価を行い、その価値を算出することになりました。

最終的にはこの点が焦点となりましたが、別の項目で双方譲歩する形で調整を行い、深刻な争いを回避して協議をまとめることができました。

代償金を受け取り、遺言作成と遺留分放棄の手続をとることで、将来の相続についても紛争についても解決することができた点が特徴的でした。

存命中の父親が相手方サイドにいたため、こうした解決は相手方の協力を得て初めて実現するものです。

この点は双方が紛争回避に理解を示し、円満な解決に至ることができました。

11か月

依頼者: Aさん

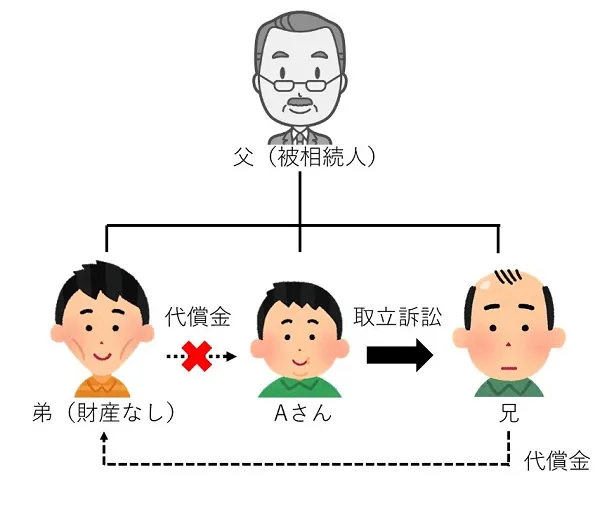

Aさんは、兄、弟のいる3人兄弟でした。父の相続の際に、相続に伴う様々な金銭の精算をすることになっていました。

そのため、遺産分割の際に、弟がAさんに一定額の代償金を支払い、兄が弟に対して一定額の代償金を支払う、という内容で遺産分割をしました。

しかし、期限が到来しても弟はAさんに代償金を支払わず、Aさんが問い合わせてもお金がないというばかりでした。

そこでAさんは、この問題をどうしたらいいかと、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

お話をお聞きし、実際に弟には財産がなさそうな状況でしたが、弟は兄に対する代償金の請求権がありました。

そのため、これを差し押さえ、兄に代わりに支払ってもらうという方針を立て、実際に兄に対して差し押さえの手続をとりました。

しかし、兄が差し押さえを無視したことから、兄に対して債権の取立訴訟を提起し、最終的には差し押さえた金額に近い金額を支払ってもらいました。

債権があっても、財産がなければ回収することが非常に困難です。

実際に、裁判で勝っても債権回収を断念することはあります。

今回の事例は、兄弟であったため、全くの他人とは違ってある程度の財産状況が分かっていたことから、回収できそうな財産を見つけることができました。

また、債権を差し押さえても、金融機関といったきちんと手続に従う第三者以外は、差し押さえ手続に従わず、差し押さえがなされても支払わないといった場合があります。

その場合には、取立訴訟を起こすことが一般的な流れでしょう。

2年

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。

【取り扱いエリア】

愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,

豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),

一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町

笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町

池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町

川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.

所属:愛知県弁護士会