相続人は長男と二男の二人。

長男に不動産を相続させるとの遺言あり。

二男は、遺言で長男が相続した不動産を、自己の法定相続分について勝手に登記し、第三者Aさんに売却してしまいました。長男は、Aさんに、相続で取得した所有権を対抗できるのでしょうか。

また、長男への登記がなされる前に、二男の法定相続分を差押えた債権者に、長男は所 有権を対抗できるでしょうか。

原則、長男はAさんや債権者に、所有権を対抗することができません。

遺産分割、相続分の指定、遺言等によって、法定相続分と異なる承継がなされたとしても、その相続人が、法定相続分を超える持分を、相続人以外の人に対抗するためには、登記などの対抗要件が必要になります。

相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

事例のようなケースで、判例は、特定財産承継遺言(「〇不動産を長男に相続させる」遺言)や遺言で相続分の指定がなされた場合(「長男の相続分を遺産の4分の3と指定する」)のように、遺言で法定相続分を超える権利を承継した相続人は、登記なくしてその権利を第三者に対抗できるとしていました(特定財産承継遺言について最判平成14年6月10日、相続分の指定について最判平成5年7月19日)。

これでは、遺言の内容を知ることができない相続債権者や不動産の取得者などが不足の損害を被る恐れがある。

そこで、自己の法定相続分を超える部分については、登記なくして対抗できないと改正されました。法定相続分については、登記がなくても対抗できます。

「相続による権利の承継」については、対抗要件が必要となります。

権利については、不動産だけではなく、動産、債権、株式など、対抗要件主義を採用 しているものすべてが含まれます。

ところで、債権の対抗要件は、民法467条で、

1. 譲渡人が債務者に通知すること

2. 譲受人の承諾

が必要だとされています。1.で「譲渡人」とありますが、遺言があった場合の譲渡人とは、被相続人が該当します。そうすると、被相続人は死亡していますので、この場合の「譲渡人」は、被相続人の地位を包括的に承継した共同相続人全員を指します。

遺言があった場合など、譲受人となっていない他の共同相続人にから債務者に通知してもらうのは困難

受益相続人が、遺言または遺産分割の内容を明らかにして通知すれば、対抗要件を具備することができるとした。

前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

相続により法定相続分を超えて債権を承継した相続人が対抗要件を具備するためには、

のいずれかが必要。

なお、債務者以外の第三者に対抗するためには、通知または承諾が、確定日付のある証書によることが必要です。

また、「遺言または遺産分割の内容を明らかにして」というのは、遺言書の原本等を提示したりする必要があるでしょう。

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介いたします。

相続人が、被相続人に対して療養看護などの貢献をした場合、寄与分として相続財産から分配を受けることができる

↓

しかし、相続人以外の者が被相続人の療養看護をしても寄与分は認められていない

↓

不公平

↓

特別寄与料の制度

特別寄与者:無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加についての特別の寄与をした被相続人の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)

特別寄与者は、相続開始後、相続人に金銭の支払いを請求することができます。特別寄与料の協議が整わないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することが可能

相続が開始した地。遺産分割事件が係属していた場合には、裁判官の裁量で併合されることもある。

特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、または、相続開始の時から1年を経過したときは、特別寄与料を請求できなくなります。

家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別の寄与額を決めます(1050条第2項、3項)。一切の事情には、相続債務の額、遺言の内容、遺留分、特別寄与者が生前に受けた利益等が含まれると考えられます。

特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から、遺贈の価額を控除した残額を超えることができない(1050条第4項)

※遺贈とは、特定遺贈を意味し、包括遺贈や特定財産承継遺言は含まれない

→被相続人がすべての財産を特定遺贈しておけば、特別寄与者は、特別寄与料の請求はできない

特別寄与料の額×法定相続分

特別寄与者は、全員に対して寄与分の請求をする必要はないが、特別寄与料全額の支払いを請求する場合には、相続人全員に対して請求する必要がある

令和元年7月1日以降に発生した相続に適用されます。相続が施行日後に発生していれば、療養看護したのは施行日前でも構いません。

・相続人 長男と二男

・相続財産 不動産

・債務 1,000万円の借金

・遺言 債務を含むすべての遺産の相続分の割合を長男1、二男3とする

上記事例の場合、債権者は、二男に法定相続分を超える割合の債務について、請求することができるのか。また、長男に対して、法定相続分についての債務の請求をすることができるのか?

902条の2被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。

ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りではない。

以上からわかるように、法定相続分に従って請求するのか、遺言で指定された相続分に従って請求するのかは債権者が決めることができます。

債権者が指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、債権者は撤回することができず、法定相続分に従った債務の請求はできなくなります。

一方、法定相続分に従った債務の請求をしたのちに、指定相続分に応じた債務の請求をすることは可能です。

母親が死亡しました。

母には、父の相続時に得た多額の遺産があります。

相続人は、長男と二男の二人です。

先に死亡した父の相続では、二男はほとんど相続財産を得ておらず、今回の相続で相続税を支払うほどの貯えがありません。

遺産となっている預貯金部分についてのみ、先に遺産分割することはできますか。

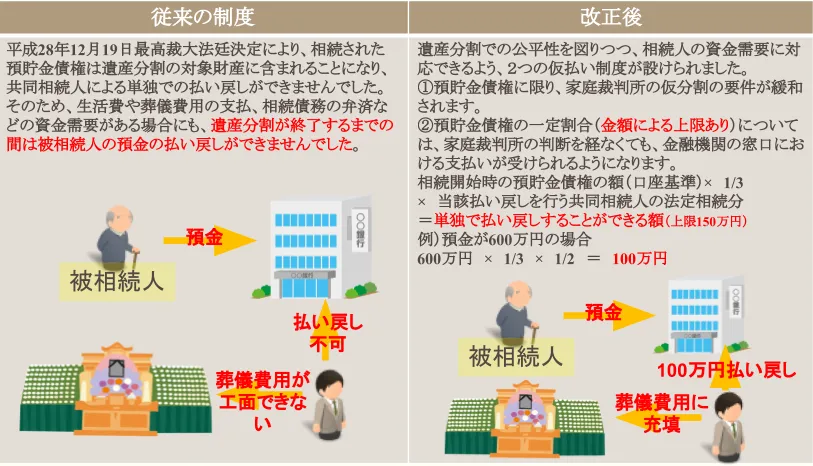

平成28年最高裁決定により、金融機関は、遺産分割が完了するまでは、預金の引き出しに応じてくれません。

また、改正法で仮分割が可能になったものの、上限が定められており、上記のような場合に、多額の相続税を支払うには、とても対応しきれません。

そのため、遺産分割が終了するまでに時間がかりそうな事案など、切実に一部分割を必要とする場合があります。

この点、実務上、一部分割が行われてきましたが、民法上、一部分割が認められるか否かは、明らかではありませんでした。

家庭裁判所は、家事事件手続法73条第2項によって、一部審判として遺産の一部の分割をすることは可能でしたが、相続人が審判で、遺産の一部だけの分割を求めることができるのか否かは明らかではありませんでした。

また、裁判所が審判で一部分割をするにも、その合理的な理由と許容性が必要だとされてきました。

改正法では、原則、一部分割が可能であることを明示しました。

907条

1. 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部または一部の分割をすることができる。

2. 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部または一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害する恐れがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

3. 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部または一部について、その分割を禁ずることができる。

預貯金の無断引き出しに関する争いは、非常に多いです。

相続人間の公平、紛争の早期解決という点からは、預貯金の引き出しについても、遺産分割の調停、審判の中で決着できるのが望ましいです。

しかし、これまで、遺産分割は、遺産分割時に実際に存在する財産を共同相続人間で分配する手続きだと考えられてきたため、誰かが引き出してしまって存在していない財産については、遺産分割の対象とされてきませんでした。

この場合も、相続人全員の同意があれば、遺産分割の中で引き出された預貯金について話し合うことができたのですが、預金を引き出した相続人の同意が得られない場合は、別途、不当利得返還請求もしくは不法行為に基づく損害賠償請求の訴訟を提起せざるを得ませんでした。

906条の2第1項遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。 906条の2第2項前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人または数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

つまり、預貯金を引きだした相続人の同意なくして、引き出された預貯金も含めて遺産分割の対象とすることができます。

しかし、適用があるのは、相続開始後に引き出されたものについてです。生前の引き出しについては、含まれておりませんので、これまで通り、不当利得・不法行為の訴訟で解決することになります。

実際には、預貯金を引きだした相続人は、引き出しの事実自体を否認するため、まずは引き出した人物が誰なのかを認定する必要があります。

この点、遺産分割の審判の中で、前提問題として、預金の引き出しをした人物の認定を行うことは可能です。

しかし、家庭裁判所の審判の中でした事実認定には、既判力が生じないため、再度争うことが可能で、争いの終局的な解決にはなりません。

むしろ、後の訴訟で事実認定が覆った場合には、遺産分割の審判の効力にも影響を及ぼしてしまいますので、通常、家庭裁判所はかかる事実認定を行わないことが多いでしょう。

そうすると、結局は、預金の引きだしの問題は、不当利得、不法行為の訴訟の中で解決することになります。

この点、不正に引き出された預貯金等について、それらの財産が遺産に含まれることについての確認判決を求めることはできます。

その訴訟の中で、引き出された財産が被相続人の財産に含まれること、引き出した人物の特定、引き出しをした相続人以外の相続人が906条の2第2項の同意をしていることが認定されれば、かかる認定を前提に、遺産分割の審判を行うことができます。

預貯金債権も遺産分割の対象に含まれる

遺産分割完了までの間は、共同相続人全員の同意を得たうえで行使しなければならない

平成28年12月19日最高裁決定

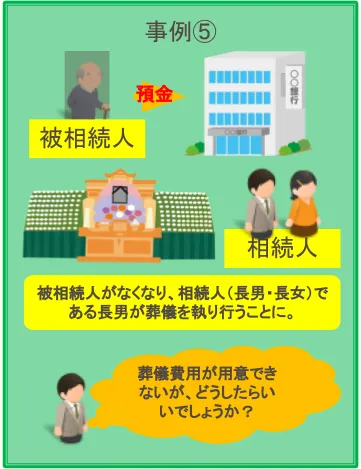

相続が発生し、銀行口座が凍結されると、共同相続人全員の同意がないと預貯金の引き出しをすることができなくなります。

相続人間で合意ができないと…

などの支払いができなくなってしまいます。

改正

預貯金の仮払い制度第909条の2各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権※のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬儀の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債の債務者ごとに法務省令で定める額※※を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。※遺産に属する預貯金債権→預貯金債権が遺贈や特定財産承継遺言の対象となっているときは、遺産に属する預貯金債権とはいえないので、仮払いできません。

※※法務省令で定める額 上限150万円に決定(平成30年法務省令第29号)

施行日 令和元年7月1日 施行日前に開始した相続にも適用されます

相続人甲の法定相続分は ½でした。

相続財産は以下のとおりです。

| A 銀行〇支店 | 普通預金600万円 定期預金300万円 |

|---|---|

| A銀行△支店 | 普通預金1200万円 定期預金600万円 |

| B銀行〇支店 | 普通預金420万円 |

| 普通預金 | 600万円×⅓×½=100万円 |

|---|---|

| 定期預金 | 300万円×⅓×½=50万円 |

| 合計 (引き出し可能額) |

普通預金100万円+定期預金50万円 =150万円 |

普通預金の上限が100万円、定期預金からの上限が50万円となるので、普通預金だけから150万円を引き出したり、定期預金だけから150万円の引き出しを受けることは出来ません。

| 普通預金 | 1,200万円×⅓×½=200万円 |

|---|---|

| 定期預金 | 600万円×⅓×½=100万円 |

1 金融機関の上限が150万円なので、△支店からは、150万円しか引き出せない。ただし、普通預金からは150万円、定期預金からは100万円を上限として、合計150万円に満まで自由な組み合わせで引き出せる

普通預金420万円×⅓×½=70万円

結局、相続人甲は

| A銀行〇支店 | 150万円 |

|---|---|

| A銀行△支店 | 150万円 |

| B銀行〇支店 | 70万円 |

を引き出すことができます。

もっとも、よほどたくさんの金融機関に預貯金を有していない限り、預貯金の仮払い制度では、小口の債務の弁済等にしか対応することができません。多額の相続債務の支払い等には、対応できません。

そこで、家庭裁判所が関与する制度の要件を緩和したことで、預貯金の仮払いが認められやすくなりました。従来でも、かかる制度はあったのですが、「強制執行を保全しまたは事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるとき」が要件とされていたため、要件が厳格すぎてなかなか活用されてきませんでした。

家事事件手続法200条第3項前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判または調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法裁466条の5第1項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部または一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。

相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により家庭裁判所が必要と認めたときに認められます。

相続税の支払いについても、多額の延滞税が発生する場合などは、認められることがあると思われます。

基本的には預貯金債権×具体的相続分を限度とすることが多いと思われますが、これからの裁判所の運用を注視していく必要があります。

名古屋総合リーガルグループは、「65歳からの生前相続対策セミナー」2019年9月3日、名古屋東京海上日動ビルにて実施いたしました。

今回のセミナーでは、司法書士・家族信託専門士の蟹江が今新しい相続対策として話題の家族信託について講義しました。

第一部では、なぜ今認知症対策が必要なのかということを皆様と一緒に確認したうえで、生前の相続対策の必要性についてお伝えし、家族信託の概要について簡単な事例を用いてご説明しました。

次に具体的なよくある事例を用いて、どのように家族信託を設定したらよいかをご説明し、ポイントを解説いたしました。

家族信託だけでなく、ほかの相続対策だとどうなるのかも含めて解説し、家族信託という方法をとることのメリットをご説明いたしました。

今回のセミナーでもたくさんのお客様にご参加いただきました。

その後、事務所で開催させていただいた無料相談会にも多くの方にご参加いただき、皆様の相続対策および家族信託への関心が強いことがわかりました。

今後も家族信託だけでなく相続税に関するテーマなど、皆様が知りたいと感じていらっしゃる内容を盛り込んだ相続対策セミナーを実施していこうと考えております。

相続に少しでも不安や興味がある方は、ぜひご参加いただければ幸いです。

夫婦で自宅に暮らしていました。

夫が亡くなりました。

相続人は、妻と長男です。

それぞれの法定相続分は2分の1。

相続財産は預貯金3,000万円。夫は生前、自宅(3,000万円相当)を妻に贈与していました。

遺産分割の対象となる財産は、

預貯金3,000万円に、生前贈与した自宅を持ち戻し(903条第1項)、総額6,000万円となります。

そうすると、妻と長男それぞれの具体的相続分は、

妻 :(3,000万+3000万)× ½-3,000万円=0円

長男:(3,000万+3000万)× ½=3,000万円

となり、妻は生前贈与で不動産をもらったものの、遺産分割では何ももらえなくなってしまいます。

これでは、貯えのない妻の場合、老後の生活が不安ですね。そして、通常、このような事態を夫が望んでいたとは思えません。

一方、夫が、妻の生前贈与について、遺産の価額に含めないとの意思表示(持ち戻しの免除の意思表示)をしていれば、妻は遺産分割の算定上、生前贈与でもらった不動産を持ち戻す必要はありません(903条第3項)。

夫が、このような意思表示を明確に残してくれていれば問題ないのですが、過去に贈与したものについてそのような書面を残す人のほうが少ないでしょう。

そこで、改正法では、

903条第4項

婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地について遺贈または贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈または贈与について第一項の規定(→持ち戻しの規定)を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

として、結婚20年以上の夫婦間で行われた居住用不動産の遺贈または贈与は、原則持ち戻し免除の意思表示を推定しました。原則と例外を逆にしたわけです。これは、あくまで、推定規定ですので、異なる意思表示をすることもできます。立証して、推定を覆すことも可能ではあります。

特定財産承継遺言(相続させる遺言)での直接的な適用はありません。

特定財産承継遺言で自宅を配偶者に相続させた場合にどのような扱いがなされるかは分かりませんが、遺言書では、「~遺贈する」と書いておくのが無難です。

遺贈または贈与時に婚姻期間20年であることが必要です。

同じ夫婦が離婚と再婚を繰り返した場合、通算期間でカウントすることになると思われます。内縁の夫婦は含みません。

遺贈または贈与がなされた時点で居住の用に供している必要があると思われます。

持ち戻し免除の意思推定規定は、配偶者居住権にも準用されます(1028条第4項)。

ちなみに、居住用不動産の贈与については、贈与税でも特例があります。

夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除今回の改正は、贈与税について、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例とリンクしたものだといわれています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

配偶者(長期)居住権は、相続財産である居住建物をだれが取得するのかという最終的な帰属の問題でした。

配偶者短期居住権は、遺産分割等で居住建物の取得者が決まるまでの間、配偶者は、その居住建物に住み続けることができるのかという場面で出てくる問題です。

例えば、夫婦で居住建物に住んでいましたが、夫である被相続人が死亡しました。遺産分割は未了で、妻は居住建物に住み続けています。

この時、他の相続人である子供が、自宅から出て行ってください、出ていかないのであれば賃料相当額を支払ってくださいと言ってきたとき、妻はどうしたらいいでしょうか。

また、自宅を第三者に遺贈するとの遺言があったとして、突然その第三者から自宅を明け渡すように請求されたら、配偶者はどうしたらいいのでしょうか。

これまで、このような場合の配偶者の保護について定めた法律はありませんでした。

最高裁平成8年12月7日判決

相続人の一人が被相続人の許諾を得て被相続人所有の建物に同居していた場合には、特段の事情のない限り、被相続人とその相続人との間で、相続開始を始期とし遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される

実務でも上記判例の考えに従って同様のケースでの保護を図ることもあったが、あくまで被相続人との使用貸借契約を推認させただけですので、被相続人が異なる意思表示をしていた場合等、問題があった。

そこで、配偶者が、被相続人の生前居住していた建物に、一定期間無償で住むことができるように保護を図ったものが、配偶者短期居住権です。

配偶者が住み続けられる期間は下記のとおり

配偶者短期居住権は、要件を満たせば自動的に発生します。

配偶者とは、法律上の婚姻関係にある配偶者のことを言います。内縁関係は含みません。

配偶者が、被相続人が有する居住建物に被相続人死亡時に無償で居住していたことが必要です。

配偶者居住権の場合と同じく、被相続人死亡時に、配偶者が入院等していて建物を離れていたとしても、居住建物について生活の本拠地としての実態を失っていなかった場合には、「居住していた」といえます。

はい、配偶者が相続放棄した場合でも配偶者短期居住権は成立します。ただし、配偶者が欠格事由に該当しまたは廃除により相続人ではなくなった場合には、配偶者短期居住権は成立しません(1037条第1項但書)

配偶者が負担すると考えられます。

配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する必要があり(1042条において準用する1034条第1項)、固定資産税は通常の必要費だと考えられているからです。

配偶者居住権と異なり、配偶者短期居住権は、登記することができません。

もっとも、居住建物の取得者は、配偶者の居住を妨げてはならないという義務を負っているため、居住建物取得者が建物を譲渡するなどして配偶者の居住の利益が害された場合には、居住建物取得者は配偶者に債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことになります。

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。

【取り扱いエリア】

愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,

豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),

一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町

笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町

池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町

川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.

所属:愛知県弁護士会