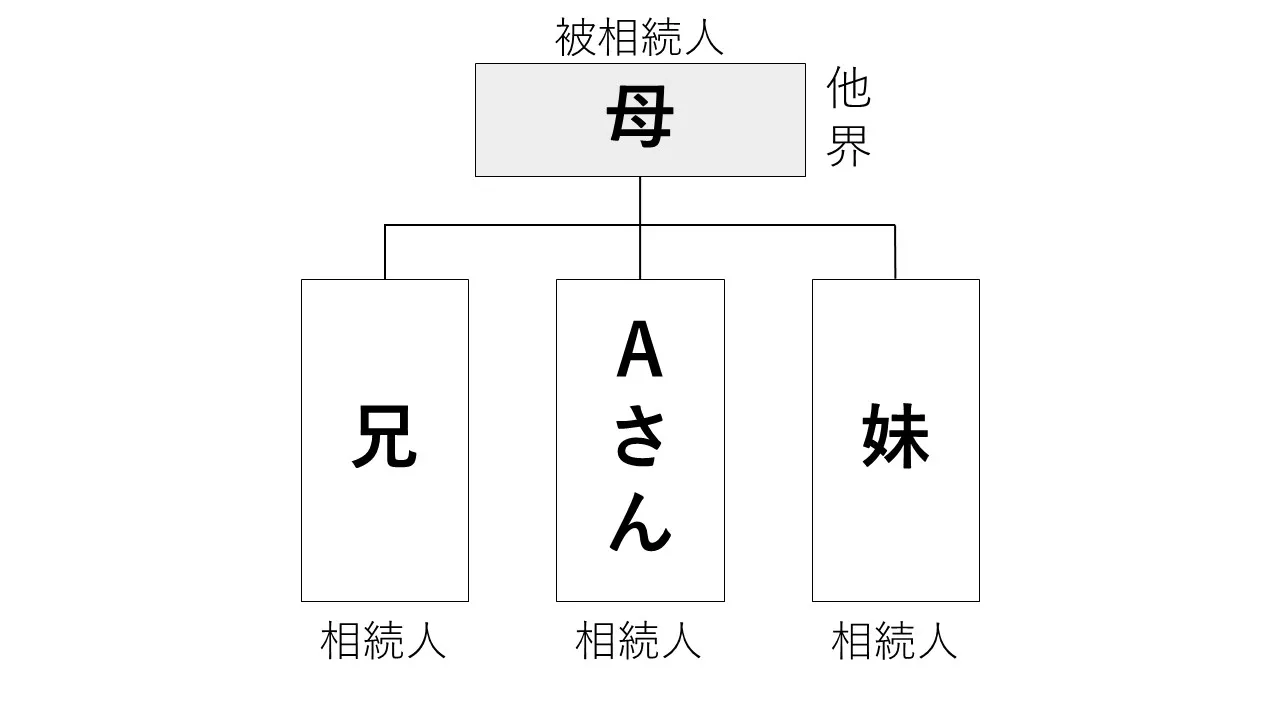

被相続人 母

相続人 子供4人 うち一人は養子(長男の妻)

依頼者様 長男とその妻(養子)

依頼者様は、被相続人が亡くなり10年以上が経っていましたが、遺産分割をしていませんでした。その理由は、相続人の一人に、暴力的な人(相続人A)がいて、とても話し合いができなかったからということでした。そろそろ依頼者様も高齢となり、生前に解決しておきたいということで弊所にご相談にいらっしゃいました。

本件では、相続開始から10年以上が経過しており、把握できる遺産は不動産のみでした。また、主要な遺産である広い敷地の不動産(自宅敷地)に、依頼者様ご夫婦と相続人Aがそれぞれ別の建物に住んでいました。

まず、依頼者様は、相続人の一人である兄弟から相続分を譲渡してもらいました。そのうえで、依頼者様ご夫婦が申立人となり、相続人Aのみを相手方として遺産分割の調停を申し立てました。

相続人Aは、調停が申し立てられたことが分かると、裁判所にも弊所にも怒鳴り込みの電話をしてきましたが、調停の期日にも来ることはありませんでした。

相続人Aが調停に出席しないため、依頼者様ご夫婦がとりうる方法は限られていましたが、代償金を支払うための資金が不足していたこともあり、現物分割を目指すことにしました。具体的には、その他の遺産の取得や諸般の事情を考慮した割合で、相続人全員で自宅敷地を共有取得したうえで、各自の生活領域を目安に共有物分割をすることにしました。

ただ、本件では、相続人Aが調停に出席しなかったため、不動産の評価について合意を得ることができず、共有物分割するためには、遺産であるすべての不動産を鑑定する必要がありました。

そのため、鑑定や測量の費用はかかりましたが、結果的には、依頼者様にご納得いただけるような内容で分筆案を作成することができました。

そして、本件では、相続人Aが調停に出席しないため、調停で合意することができませんでしたので、分筆案を反映した調停条項案を作成し、調停に代わる審判を出してもらいました。

審判書の送達にも苦労しましたが、何とか確定させることができ、本件が終了しました。

本件では、実際には、自宅敷地に相続人以外の方の持ち分もついていましたし、他の遺産との関係もあり、自宅敷地の共有持ち分を計算するのがなかなか大変でした。

また、相続人Aが暴力的なため、自宅敷地の測量等にも苦労しましたが、共有分割することにより、売却することも可能になった点で、よかったのではないかと思っております。

依頼者:Aさん

相手方:Aさんの兄・妹

本件では、被相続人が、Aさんにすべての財産を相続させる旨の自筆証書遺言がありました。

Aさんは、兄から、弁護士を通じて、本件遺言が兄の遺留分を侵害するとして遺留分減殺請求の通知が届いたことから、弊所にご相談にいらっしゃいました。

弊所がAさんから依頼を受け、遺産を調査したところ、兄には、多額の特別受益があるため、本件遺言は、兄の遺留分を侵害していないとの結論に至りました。

そのため、弁護士を通じて、兄にその旨を伝えたのですが、兄は、連絡文のなかで、遺言は無効であるとの主張をするものの、こちらからの和解提案に反応するでもなく、遺言無効確認の調停も訴訟も提起することなく、時間だけが過ぎていきました。

本件のように、遺留分を請求する通知をしたものの、それきり放置してしまう請求者がいる場合、特に対応しなくても問題ないこともあるかもしれませんが、本件には、少なくとも遺言が有効であることの確認を求めることを必要とする事情がありました。

この点、こちらから遺言の有効性を争う訴訟を提起した場合、遺言の有効性についての立証責任の問題が生じることや、遺言が有効なだけでなく、遺留分を侵害していないことの確認も求めておきたかったため、相手方から反訴されることを見越して、遺留分を侵害していないことの確認を求める旨の訴訟のみを提起しました。

その結果、予想通り、相手方に、遺言が無効であることを理由とする反訴を提起させることができ、訴訟で遺言の有効・無効を争うこともできました。

本件は、あまり見かけないパターンの訴訟でしたので、訴状の書き方に悩みましたが、裁判官とも話をし、訴状の書き方を工夫しました。

同じように、遺留分の請求をされたものの、放置されて困っているという方がいらしたら、ご相談いただければと思います。

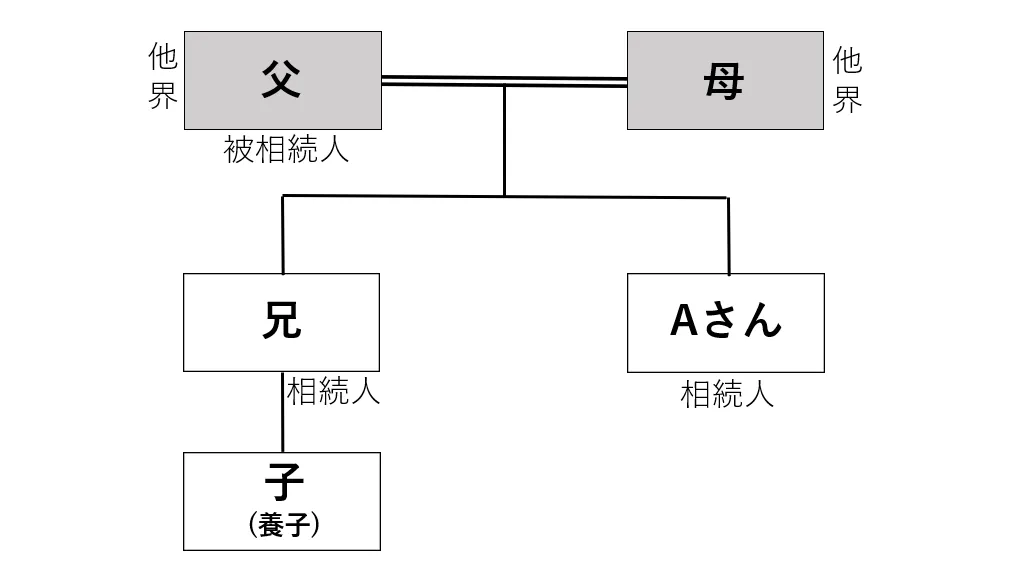

依頼者: Aさん

Aさんの父が亡くなり、Aさんは、Aさんの兄から遺産分割の話を持ち掛けられました。兄は、遺産の詳細を教えることなく、Aさんには、数千万円のローンが残っている共同住宅を渡すと言いました。

Aさんは、兄に対し、まずは遺産の内容を明らかにするよう求めましたが、兄がなかなか開示に応じず、また、開示された資料にも疑問に思うところが多かったため、弊所にご相談にいらっしゃいました。

本件は、遺産のほとんどが不動産で、不動産の評価が問題となりましたが、早期解決を望む相続人の方の利害が一致した点もあり、ご依頼者様が、取得を希望した不動産1筆を取得するということで、遺産分割は、比較的早期に合意に至りました。

その後、ご依頼者様が、取得した不動産の売却を希望されたため、担当弁護士が、不動産の売却までをサポートしました。特に、ご相談者様が遠方にお住まいだったこともあり、仲介業者とのやりとりから契約書のチェック、契約及び決済の立会い等、一貫してサポートさせていただきました。

本件は、売買契約締結後に、不動産に契約時には知りえなかった事情があることが判明し、その点が問題となりましたが、担当弁護士が不動産業者と密に連絡を取り合うとともに、覚書等を何度もチェックして、結果として、無事決済まで済ませることができました。

本件では、遺産分割よりも不動産売却のほうが時間と労力がかかりましたが、不動産売却においても、弁護士だからこそできるサポートができたのではないかと思っています。

民法改正により令和元年7月1日から、相続人以外の親族(特別寄与者。例えば相続人である長男の嫁)が無償で被相続人の療養看護などをしていた場合、その者は相続人に寄与に応じた金銭(特別寄与料)を請求できることになりました。ここでは特別寄与料を請求できる人を詳しく説明していきます。

民法には、寄与分(民法904条の2)の規定があります。

共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がいるときに、その者の相続分算定において寄与に応じた増加を認める制度です。

つまり、「寄与分」は相続人にだけ認められるもので、相続人以外の方が被相続人に貢献をしても遺産の分配は認められないのです。

例えば、長男の嫁、内縁の配偶者や廃除を受けた者は相続人ではないので認められません。

ただし、下級審の裁判例では、例えば相続人である長男の嫁の寄与については、嫁は夫の履行補助者であると考えることで、嫁は相続人ではないから寄与分の適用はないが、その代わりに相続人である嫁の夫に寄与分を多く算定するという判例があります。

しかし今回の改正により、履行補助者のように間接に相続人ではない親族の貢献を認めるのではなく、被相続人への貢献が直接的に認められることになります。

今回の改正で、公平を図る観点から、被相続人に特別の寄与行為をしたのであれば、相続人以外の者でも遺産から寄与に応じた金銭を取得できるようにしたのが、特別の寄与です。

特別の寄与は、令和1年7月1日以後に開始した相続について適用され、これより前に開始した相続については、適用がありません(改正法附則第2条)。

ですから令和1年6月30日に死亡した被相続人には適用がありません。

例えば令和1年6月30日に死亡して、令和1年7月30日に遺産分割協議をした場合の相続も、特別寄与の規定は適用されません。

改正民法1050条1項によると、被相続人への特別の寄与を認められ、相続人に対して特別寄与料の支払請求ができるのは、被相続人の親族となっています。親族とは民法725条に規定されており、

です。この親族の関係は、相続が発生した時点で存在していなければならないと解されます。

特別寄与者となることが想定されているのは、相続人の嫁です。

嫁は姑の介護を懸命にしても相続人ではありませんので、遺産を受け取れません。

前述の裁判例でも嫁の夫の履行補助者として間接的にしか寄与は認められていませんでした。

仮に姑に娘がいれば、その娘が何の介護をしていなくても相続人なので遺産を相続することを考えると、不公平です。そこで姑と親族関係のある嫁(1親等の姻族)に特別の寄与を認めて直接遺産から相続人に対して金銭を請求できるようにしたのです。

なお、被相続人と親族関係のない内縁の配偶者、友人やご近所さん等の他人は、親族ではないので、特別の寄与に相当する行為をしたとしても民法1050条により特別寄与料は請求はできないことになります。

この場合は事務管理や不当利得の請求が可能か検討するしかないでしょう。

また、相続放棄をしたり、民法891条の相続欠格事由に該当した者、あるいは廃除によって相続権を失った相続人は、民法上自ら相続を放棄したり、また相続資格をはく奪されているわけですから、当然のことながら特別の寄与による請求はできません。

ご相談の内容が「相続に関する相談」である場合は、その旨をお伝えください。(ご相談の流れ)

弁護士 杉浦 恵一

相続が発生した際に、遺産の中に不動産が含まれることがよくあります。

不動産は、物によっては極めて財産的な価値が高いこともありますが、逆に非常に財産的な価値がなく、むしろマイナスの財産と感じられるような物件もあります。

例えば、農業をしていない人が、田や畑を相続しても、十分に耕すことができず、近隣の農家に二束三文の賃料で貸し出したり、そのまま耕作放棄地にしてしまうことがあります。

田や畑といった農地は、農業振興のため、固定資産税が安く設定されています。しかし、耕作放棄をして、農業を行わなくなると、固定資産税が高くなってしまうので、注意が必要です。

このような農地以外にも、最近の報道で、「負動産」、「腐動産」と表現される価値のない不動産、負担ばかり生じる不動産が注目されています。

例えば、建物がかなり老朽化して、崩れそうなものや、バブル期に開発された遠方の不便な場所にあるリゾートマンションといったものが挙げられます。

前者は、使用することもできず、解体費用の負担がかかりますし、後者は、需要がないのに固定資産税や共益費といった維持費ばかりかかってしまう、という問題があります。

このような不動産以外にも、処分に困る不動産があります。少子化や核家族化で、一人暮らしの高齢者が増えていますが、一人暮らしになると、何かあった時に誰にも気づかれず、そのまま自宅で亡くなってしまうことがあります。

このような場合、人の亡くなった家は、その亡くなった理由によらず、その後に使用することに抵抗感を感じることが少なくありません。

このような不動産としての機能には問題がないにもかかわらず、一般に使用を忌避するような事情の生じた物件を、心理的瑕疵のある物件と言います。

心理的瑕疵は、その不動産そのものの問題だけでなく、例えば近隣に問題のある施設があったり、近隣とのトラブルを抱えていたり、近隣に暴力団事務所があったりと、その不動産に直接かかわらないところでの問題を指すこともありますが、今回は、遺産となった不動産で、被相続人が亡くなった場合を想定します。

心理的瑕疵のある物件の評価額は、個別の事情によりますので、非常に難しく、人が亡くなったとしても、他殺か自殺か、事故か病気か、発見されるまでの期間、汚損具合、その他の事情によって評価が大きく変わってくるようです。

一般的には、心理的瑕疵のない物件よりも数割は安くなってしまうと言われることもあるようです。

このような心理的瑕疵のある物件が遺産の中にあり、他にも遺産がある場合には、だいたいはこのような物件の取得を嫌がり、押し付け合いになってしまう可能性があります。

他方で、自分が取得したくはない場合であっても、他者が取得するときには高く取得してほしい(=他の相続人の取り分が増えることになるため)と考えるのが人情ですから、評価額をめぐって揉めることがよくあるようです。

仮に心理的瑕疵がある物件であっても、相続人の1人が自分で使うような場合には、使用することに問題がない物件ですので、心理的な瑕疵による減価を考えなくてもいいでしょう。

しかし、相続人が自分で使用しない場合には、第三者に売却するなど、何らかの処分をする必要が出てくるでしょう。

このような場合、公平に解決するには、その他の特別受益・寄与分を考慮しないという前提ですが、法定相続分に基づいて共有し、共有者全員で売却するくらいしか解決方法がないのではないかと思われます。

ご相談の内容が「相続に関する相談」である場合は、その旨をお伝えください。(ご相談の流れ)

11月7日 名古屋家庭裁判所にて、相続放棄申述申立事件について家事審判を申立てました。

11月11日 名古屋家庭裁判所にて、相続放棄申述事件について申述が受理されました。

11月11日 名古屋家庭裁判所にて、相続放棄申述事件について申述が受理されました。

11月11日 名古屋家庭裁判所にて、相続放棄申述事件について申述が受理されました。

11月11日 名古屋家庭裁判所にて、相続放棄申述事件について申述が受理されました。

11月27日 名古屋家庭裁判所にて、遺産分割調停申立事件にかかる調停が成立しました。

10月9日 遺産分割協議について、裁判外の合意が成立しました。

10月11日 遺留分に係る協議について、裁判外の合意が成立しました。

9月17日 名古屋家庭裁判所にて、後見開始の審判申立事件について審判が出ました。

8月6日に名古屋家庭裁判所にて、遺産分割調停申立事件にかかる調停が成立しました。

8月19日に名古屋家庭裁判所にて、相続放棄申述事件について家事裁判を申立てました。

7月23日に名古屋地方裁判所にて、遺産分割協議にかかる裁判外の和解が成立しました。

7月26日に名古屋家庭裁判所にて、遺産分割調停申立事件にかかる調停が成立しました。

6月3日に名古屋家庭裁判所豊橋支部に相続放棄申述事件について家事裁判を申立てました。

6月5日に津家庭裁判所松阪支部に相続放棄申述事件について家事裁判を申立てました。

6月18日に名古屋高等裁判所にて、遺産分割審判抗告棄却決定に対する許可抗告申立て事件について決定が出ました。

6月19日に名古屋家庭裁判所豊橋支部に相続放棄申述事件について家事裁判を申立てました。

6月21日に京都家庭裁判所に相続放棄申述事件について家事裁判を申立てました。

5月13日に甲府家庭裁判に相続放棄申述申立事件について家事審判を申立てました。

5月13日に甲府家庭裁判に相続放棄申述申立事件について家事審判を申立てました。

5月21日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に相続放棄申述申立事件について家事審判を申立てました。

5月23日に千葉家庭裁判所に相続放棄申述申立事件について家事審判を申立てました。

5月27日に津地方裁判所松阪に相続放棄申述申立事件について家事審判を申立てました。

5月28日に東京高等裁判所に即時抗告について家事審判を申立てました。

4月10日に宮崎家庭裁判所日南支部にて、相続放棄申述事件について申述が受理されました。

4月10日に宮崎家庭裁判所日南支部にて、相続放棄申述事件について申述が受理されました。

4月10日に宮崎家庭裁判所日南支部にて、相続放棄申述事件について申述が受理されました。

3月1日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述事件について家事審判を申立てました。

3月5日に名古屋地方裁判所岡崎支部に不当利得返還等請求事件について民事訴訟を提起しました。

3月11日に山口家庭裁判所下関支部にて、遺産分割調停申立事件について調停が成立しました。

3月18日に名古屋家庭裁判所に相続放棄申述事件について家事審判を申立てました。

3月19日に名古屋地方裁判所にて、不当利得返還請求事件について和解が成立しました。

3月20日に京都家庭裁判所に相続放棄申述事件について家事審判を申立てました。

3月26日に名古屋地方裁判所にて、遺産分割調停申立事件について和解が成立しました。

1月7日に遺産分割協議について裁判外の和解が成立しました。

1月9日に岐阜家庭裁判所にて、相続放棄申述について受理されました。

1月11日に名古屋家庭裁判所にて、遺産分割申立事件について調停が成立しました。

1月29日に津家庭裁判所にて、相続放棄申述について受理されました。

1013条第1項 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他の遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない

遺言執行者がある場合には、相続人は、勝手に不動産を処分したり、その他遺言の執行を妨げる行為をしてはいけません。

この規定に反して相続人がした処分行為は絶対的に無効であるとされてきました(大判昭和5年6月16日)。

しかし不動産を買い受ける第三者にとっては、遺言の有無やその内容は、通常知ることができないにもかかわらず無効とされてしまうのは、取引の安全を害します。

そこで、1013条に第2項と第3項を追加しました。

1013条

第2項本文で、まず、遺言執行者がいる場合の相続人の遺言執行を妨げる行為は、無効であることを明らかにしました。そのうえで、但し書きで、第三者が、善意の第三者の場合には、対抗問題となるとしています。

善意というのは、遺言執行者がおり、その財産の管理処分権が遺言執行者にあることを知らなかったこと、を意味します。

また、第3項で、被相続人の債権者、相続人の債権者どちらも、遺言執行者がいても、自由に相続財産を差し押さえることができることを明らかにしました。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、必要な手続きをとる人のことです。

これまで、民法では、遺言執行者について

- 民法1012条

- 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

- 民法1015条

- 遺言執行者は相続人の代理人とみなす。

との規定はあるものの、その権限や地位が非常に不明確でした。

例えば、被相続人甲さんが、遺言で、「友人Aさんに不動産を遺贈」したとします。この時、遺言執行者は、相続人ではないAさんに不動産の登記を移転することになります。遺言執行者は、「相続人の代理人」であるのに、代理人の利益と反する行為をすることになりますので、トラブルが起きやすくなっていました。

そこで、改正法は、以下のように立場と権限を明確に定めています。

- 民法1012条

- 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

として、遺言執行者の責務を「遺言の内容を実現すること」であると明確にしました。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために、必要な一切の行為をする権限を有することになります。

- 1015条

- 相続人の代理人 →削除

- 新1015条

- 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる

としました。先ほどの1012条と併せて読めば、遺言執行者は、遺言の内容を実現するためには、相続人に不利益になる行為でも行うことができる、との立場が明確になりました。

これまで、遺言執行者は、相続財産の目録を作成してこれを相続人に交付すべき義務はありましたが、 自らが就任した事実や、遺言の内容を相続人に通知する義務についての規定はありませんでした。

しかし、遺言執行者の存否や遺言の内容は、相続人にとってはとても大切な内容。そこで、新法では、

- 1007条第2項

- 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない

とされました。

条文上は、遺言執行者に就任したことを通知しないといけないとの記載はありませんが、遺言の内容を通知するということは、その前提として、当然、遺言執行者に就任したことも通知しなければならないということです。

被相続人甲が、友人Aに特定の不動産を遺贈するとの遺言を残していた場合、Aさんは、相続人と遺言執行者のどちらに登記を移すように請求すべきでしょうかでしょうか。

これまで、遺贈の履行義務について、条文上は、相続人と遺言執行者の権限義務が明確ではありませんでしたが、判例が、「遺言執行者があるときは、遺言執行者のみが遺贈義務者となる」としていました(最判昭和43年5月31日)。

改正法では、かかる判例を明文化し、

- 1012条第2項

- 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる

としました。したがって、Aさんは、遺言執行者がいないときは、相続人に、遺言行者がいる場合には、遺言執行者に登記の移転を請求し、これらのものと共同で登記申請を行うことになります。訴訟を起こすときも、遺言執行者がいるときは、遺言執行者のみが被告となります。

改正法では、これまで「相続させる遺言」と言われていたものを「特定財産承継遺言」と呼ぶことになりました。

特定財産承継遺言については、判例上、遺贈と解される特段の事情のない限り、民法908条の遺産分割方法の指定がなされたものと解されていました。その結果、特定財産承継遺言があった場合、相続人は、被相続人の死亡と同時に、特定の財産を承継することになると考えられています。

そうすると、遺言執行する余地がないのでは??とも思えます。

特定の相続人に不動産を相続させる旨の遺言があった場合、これまで判例は、不動産登記法上(不動産登記法63条第2項)、権利を承継した相続人が単独で登記申請をすることができるとされていることから、遺言執行者には登記手続きをすべき権利も義務も有しないとしていました(最判平成11年12月16日、裁判平成7年1月24日)。

また、改正前の判例によると、相続させる遺言によって承継された権利については、登記なくして第三者に対抗することができるとされていたことから、相続を受けた相続人のために、遺言執行者が速やかに執行をしないといけない必要性も高くはありませんでした。

しかし、新法では、特定財産承継遺言がなされた場合も、対抗要件主義が導入されました。

→法定相続分を超える持ち分については、第三者に対抗するためには登記が必要となりました。

その結果、特定財産承継遺贈の場合も登記の必要性が重視され、特定財産承継遺贈の時も、遺言執行者が対抗要件を具備する権限を有する、ことが明文化されました(1014条第2項)。

預貯金についても、遺言執行者が預貯金の払い戻しや解約権限があるのか明文の規定がなかったことから、トラブルになる恐れがあると指摘されていました。

そこで、改正法では、遺言執行者が預貯金の払い戻しの請求及びその預金または貯金にかかる契約の解除の申し入れをすることができると定めました。

なお、遺言執行者が預金の解約申し入れができるのは、「その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に」限られます(新1014条第3項但書)

復委任というのは、委任された人が、さらにその任された内容を他の人に委任することを言います。例えば、遺言で遺言執行者に選任されていた甲さんが、さらにその任務を弁護士など他の人に委任する場合などがあります。

これまで、遺言執行者は、一般的に、遺言者と特別の信頼関係にある人が選ばれることが多いことから、やむを得ない事情がなければ復委任はできないとされていました。

しかし、遺言執行者の仕事の内容が複雑で大変なことも多いことから、改正法では、

- 1016条第1項

- 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる

として、原則、復委任ができることになりました。

また、復委任したときの責任としても、「第三者に任務を負わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う」(1016条第2項)としてその責任を限定しました。

弁護士 杉浦 恵一

民法のうち相続関連の部分が改正され、今年の7月から施行される条文も出てきました。

この法改正に関連して、2019年9月21日の日本経済新聞に、遺留分の規定が、改正された相続関連法規によって思わぬ課税が生じる可能性があり、注意を促す記事が掲載されていました。原則として金銭で請求されるように一本化されました。これまでは、遺留分減殺の請求がなされると、現物で返還することが原則とされていました。

そのため例えば、遺産が自宅の土地建物のみであり、相続人が子2人のみのときに、遺産の土地建物が子のうちの一人に遺言等で取得させられていた場合、何ももらえなかった子の遺留分は¼ですが、この子は、原則として土地建物の¼の持ち分を渡すように請求することになっておりました。

もちろん、合意できれば金銭で支払うこともできますし、遺留分減殺の請求をされる方が、現物で返還するのではなく、それに代わって金銭で返還したいということであれば、価額賠償(価格弁償)の抗弁を使い、金銭で支払うこともできました。

ただし、共有になった場合には、この共有状態をどのように解決するのかという点が問題にはなっていました。

この遺留分の解決方法について、改正された相続関係の民法では、原則として、現物で返還するのではなく、遺留分を請求する側は金銭に換算して請求することになりました。

しかしながら、上で挙げた例のように、遺産が不動産しかなく、金銭では支払えないという場合も出てきそうです。

このような場合に、結果として、改正前の原則と同じく、現物(土地建物の持ち分)を遺留分侵害額請求をした子に名義変更して、解決するということも考えられます。

このような場合、金銭での解決が前提になりますと、税金が課税される可能性があります。

金銭の代わりに物を渡すことを、民法では「代物弁済」といいます。債権者の承諾を得て代物弁済がありますと、民法では、返済をしたことと同一の効果があると規定されています。

しかし、税法では、物が動くと課税される可能性が出てきます。

代物弁済ですが、例えば土地建物が2,000万円の価値があったと仮定しますと、¼では500万円の価値があることになり、兄弟姉妹間で500万円を渡したのと同じ経済的な意味があります。

もともと支払い義務がありますので、贈与ではありませんが、この代物弁済の場合、渡した側に譲渡所得税が発生する可能性があります。

これは、上に挙げた例では、土地建物の¼を500万円で売って、その代金を他の兄弟姉妹に渡した場合と同じような経済的な状態になりますので、土地建物の持ち分を売って500万円の利益を得た場合と同じように考え、この500万円の利益に譲渡所得税が課されることがあるようです。

譲渡所得税の場合、自宅の土地建物を取得した際の購入価格が分かっていれば、一定の部分を取得費として売買代金相当額から差し引くことができる可能性もありますので、そういった資料(売買契約書、家を建てる際の請負契約書、領収書等)がないかどうか確認してみた方がいいでしょう。

民法上の問題は、原則として合意が優先しますので、合意があれば大抵の問題は解決されます。

しかし、税金の問題は、国(税務署)との間の問題になりますし、民法上の権利義務・法律関係の変化があったことを前提に課税されますので、何らかの解決を検討する場合には、税金の問題にも注意した方がいいでしょう。

高齢化社会の進展とともに、介護のために老人ホームに入所する人は、今後も増えていくのではないかと思われます。これまでは、自宅での介護が多かったと思われますが、核家族化などで介護ができる人が少なくなったり、遠方に住んでいることで介護に十分対応できなくなったりと、家族・親族での介護が難しい場合もあると思われます。

また、介護保険制度の創設・浸透により、介護施設自体が増えていき、介護施設への入所が一般化していく傾向にあろうかと思われます。

そのような中で、子のうち1人が、他の親族に伝えずに、親を介護施設に連れて行ってしまい、どこの施設に入所しているかも教えてくれないという事例が増えているのではないかと思います。

あくまで感覚的なところはありますが、兄弟が親をどこかに連れて行って、どこにいるか教えてくれない、入所している施設名は分かっても、施設に行くと会わせてくれない、といった事例もあります。

このような事態が起こった際に、どのようなことができるかは難しい問題ですが、横浜地方裁判所の平成30年7月20日の決定(保全異議申立事件)が参考になります。

この事件は、概要としては、債権者(申し立てた側)が、両親の入居している老人ホーム及び債務者(申し立てられた側、別の子)が両親との面会を妨害していると主張して、人格権を理由として、債務者及び同老人ホームを経営する会社は、申し立てた者が両親と面会することを妨害してはならないとの仮処分命令を申し立てたという事案でした。

裁判所は、このような申立に対して、

申し立てた者が両親の子であること、両親はいずれも高齢で要介護状態にあり、アルツハイマー型認知症を患っていることからすると、子が両親の状況を確認し、必要な扶養をするために、両親との面会を希望することは当然であって、それが両親の意思に明確に反して両親の平穏な生活を侵害するなど、両親の権利を不当に侵害するものでない限り、債権者は両親に面会をする権利がある

と判断しました。

その上で、妨害を止めるように命じる必要性については、

両親が入居している施設への入居に債務者が関与していること、債務者が両親の入居施設名を明らかにしないこと、債権者が両親との面会に関連して調停を申し立ててもなお債務者は家庭裁判所調査官に対しても両親の所在を明らかにせず、調停への出頭を拒否したこと、この件の審尋期日においても、債務者が両親との面会に協力しない旨の意思を示したことからして、今後も、債務者の妨害行為により債権者の面会交流する権利が侵害されるおそれがある

と判断しました。

このような決定がなされて、その後、両親との面会が実現できたのかどうかまでは明確ではありませんが、一定の状況の下で、子には両親と面会する権利があることを認めた点では、新しい事例だと思われます。

今後、こういった争いが増加していく可能性もありますし、少子化の下では親族関係をめぐる紛争自体がなくなっていく可能性もありますが、紛争が起こった際には、このような事件が参考になるでしょう。

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。

【取り扱いエリア】

愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,

豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),

一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町

笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町

池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町

川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.

所属:愛知県弁護士会