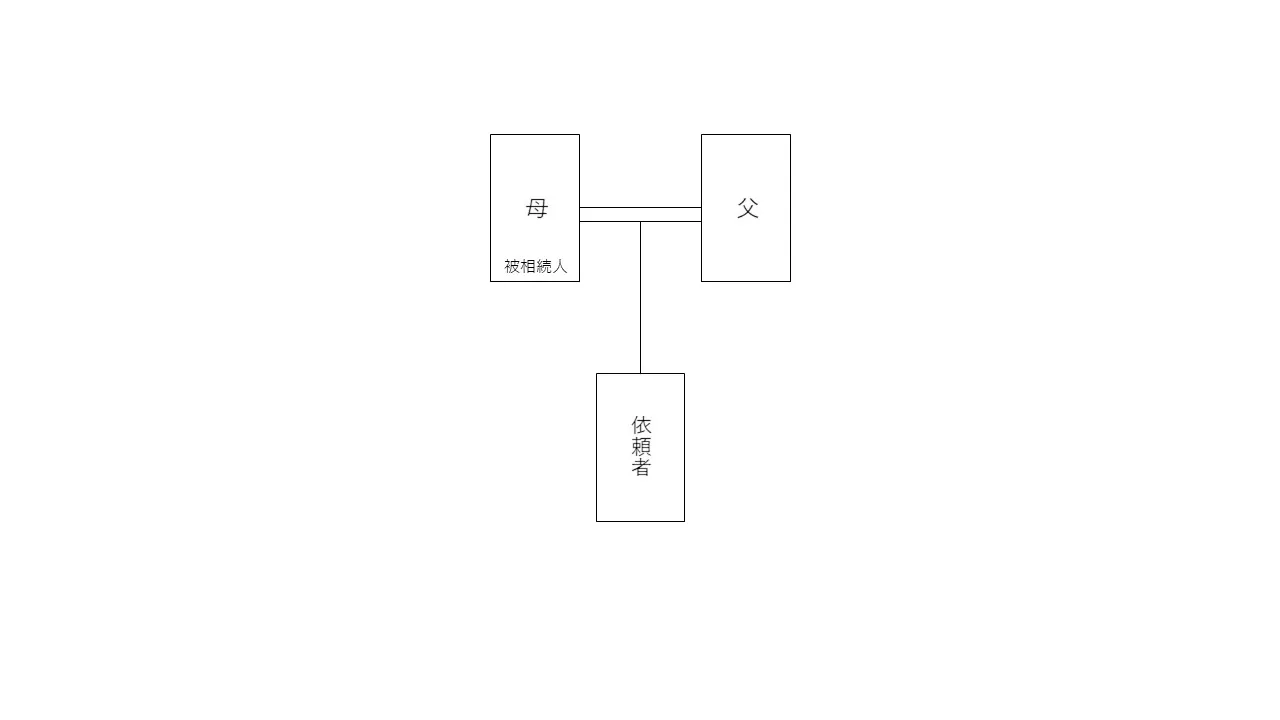

Aさんは、母が亡くなったため、兄弟と遺産分割の話をしようとしました。すると兄弟が遺産分割の話に応じず、連絡が取れなくなりました。

また、母の自宅が空き家になっており、その管理の問題もありました。

Aさんは、兄弟と連絡が取れなくなったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所では、Aさんを代理し、兄弟へ連絡を取ることと、並行して遺産の調査を行いました。

遺産の調査を行うと、兄弟によって母の預金が引き出されたり、解約されていることが分かりましたので、その点も含めて交渉することになりました。

交渉の過程で話し合いでの解決が難しいと考えられたため、遺産分割調停を申し立てましたが、最後まで不動産を誰が取得するのか、どのように評価するのか決まりませんでした。

そこで、調停中に不動産だけ法定相続分で共有名義にして、別途売却した上、他の遺産は過去の引き出しなどを含めて解決することで、遺産分割がなされました。

遺産の中に不動産がある場合、誰が取得するかという問題があります。

誰かが使用していれば、通常はその使用者・居住者が取得することが多いですが、空き家になると相続人間で押し付けあいのような状態になることもあります。

また、不動産の評価額も問題になることが多くあります。

不動産の評価額は必ずしも明確になりませんが、第三者に売却すれば、売れた価格が評価額ということになると考えられます。

約2年

本件は、相手方2名との裁判外での話し合いによる解決は困難であると判断した依頼者2名が、自ら遺産分割調停を申立てたのち、その後の調停手続きを依頼したいと弊所にご相談にいらっしゃいました。

調停申し立て後、相手方らにも弁護士がつきました。

本件では、主たる遺産が、被相続人が居住していた店舗兼住宅でした。

相続開始後、かかる不動産に相手方が居住しながら、店舗での営業を続けていましたが、赤字が続き、営業を続ければ続けるほど負債が増えていく状況でした。

依頼者としては、早期に不動産を売却して、換価分割することを希望していましたが、相手方としては、思い入れのある不動産であったこともあり、なかなか売却の決断ができずにいました。

かといって、相手方に代償金を支払える資力もなく、話し合いがなかなか進まない状況が続きました。

しかし、かかる不動産について、相続人全員が納得いく金額で買い取りたいと希望する買主が見つかったことにより、相手方も不動産を売却することに承諾しました。

不動産の売却については、買主には仲介業者が入りましたが、依頼者である売主側には、双方弁護士が売買契約に積極的に関与することで、仲介業者を入れることなく進めることができました。

本件では、依頼者が遠方にお住まいだったこともあり、不動産の売却についても、弁護士が代理人として進めていきました。

そのため、数百万単位の仲介手数料を節約することができ、相続・不動産に強いという弊所の強みを存分に生かせた事案であったと思います。

約1年6ヶ月

本件では、途中で養子縁組無効確認訴訟を経るなど、不動産売却に至るまでの争いが長かったこともあり、解決には時間がかかりました。ただ、不動産を売却すると決めてからは、スピーディに解決することができました。

不動産に対する権利関係は、法務局において「登記事項証明書」(一般的に、登記簿と言われています)で記録されています。

「登記名義人」が死亡した場合、相続人や受遺者は、「登記事項証明書」の名義人を変更する「相続登記」をすることになります。

相続人が「死亡届」を市役所に提出したとします。

しかし、市役所と法務局は別の組織です。

そのため、相続登記が自動的に行われることはありません。

また現状の「不動産登記法」は、

「権利の登記」は義務でなく権利

というスタンスをとっています。

ですから、相続登記は、自ら登記申請を行わなければいけません。

また登記申請は義務ではないことから、登記しないままにされてしまうことがあります。

「相続登記」がされないまま放置され、所有者が不明な不動産が発生しています。

所有者不明土地は、

国土交通省の土地白書によると、2018年に登記簿のみでは所有者の所在が確認できない土地が全国の20.1%もあるそうです。

また、法務局の2017年の調査によると、最後の登記から50年以上経過している土地は、大都市の約6.6%、中小都市と中山間地域の約26.6%に及ぶそうです。

市町村が不動産の所有者を探索するにしても、相続人調査とその連絡のためのコストを負担しなければなりません。

そこで、この問題の対策として民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案)が2021年4月21日の参議院本会議で成立しました。

なお、改正法は2023年度ごろに施行される予定です。詳細は今後決めていくことになります。以降、令和3年4月時点の情報です。

| 1. 相続登記の義務化及び罰則の制定 |

|---|

| 相続人が相続・遺贈で不動産取得を知ってから3年以内に登記申請することを義務化し、違反者は10万円以下の過料の対象となるようです。 |

| Q | では相続は開始したものの遺言はなく、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいでしょうか? |

|---|

| A | 相続開始から3年以内に遺産分割協議がまとまらずに相続登記ができない場合は、

①法定相続分による相続登記をする もしくは、 ②自分が相続人であることを期間内に法務局に申告する (仮に相続人申告登記といいます) どちらかで、過料は免れるようです。 |

|---|

相続人間の遺産分割がまとまらず、速やかに相続登記ができないときは、法定相続分で相続登記を行うことにより、過料を免れることができます。

しかし、そのままだと法定相続分で不動産を共有することになります。

そこで、法定相続分による相続登記後、遺産分割協議を行うことにより遺産分割で取得した相続人は、遺産分割による移転登記を行う必要があります。

この遺産分割による移転登記においても、遺産分割の日から3年以内に登記をすることが義務づけられるようです。

なお、法定相続分による相続登記後、遺産分割による移転登記は、他の相続人の協力がなければ移転登記ができません。

登記の促進のために、法改正により、不動産を取得した者の単独で登記申請することができるようになるようです。

一方、相続人申告登記では、相続人であることを申告した者の氏名・住所などが法務局により「登記事項証明書」に記載されるようです。

これは、被相続人から相続人に権利が移転したということではなく、被相続人(登記名義人)が亡くなったことを示す登記手続きのようです。

この相続人申告登記をした後に遺産分割協議がまとまって相続人が不動産取得した場合は、遺産分割された日から3年以内に登記しなければ過料のようです。

なお、現行法では、相続人に対して遺産を遺贈する遺言があった場合には、法定相続人全員(遺言執行者が選任されているときは遺言執行者)の協力がないと遺贈による移転登記ができません。

協力をしない相続人等がいると義務を履行できません。

しかし、改正後は相続人に対する遺贈に限り、遺贈による移転登記は、不動産の遺贈を受ける者が単独で申請することができようになるようです。

| 2. 氏名又は名称及び住所の変更登記の義務化及び罰則の制定ならびに法務局による所有者情報取得の仕組みの制定 |

|---|

住所が変わったのに登記上の住所をそのままにしていると、相続後に登記名義人を調査する際に障害となります。

そこで、不動産の所有権登記名義人である個人や法人の氏名又は名称及び住所又は本店の変更があった場合は、変更の日から2年以内の変更登記申請を義務化されるようです。

違反した者は5万円以下の過料対象となるようです。

また、法務局が、住民基本台帳ネットワークシステム又は商業・法人登記システムから、不動産の所有者が届け出た氏名又は名称及び住所の変更情報を取得し、職権で変更登記をすることができる仕組みを作るようです。

ただし、所有者が個人であるときは、本人への意向確認と本人からの申出を必要とします。

さらに登記記録に記録されている個人の住所が明らかにされることにより、個人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合などの事由があるときは、その者からの申し出により、法務局から交付される「登記事項証明書」に住所を公開せず、住所に代わる事項を記載した「登記事項証明書」が交付されるそうです。

上記の仕組みを行うため、今後新たに個人が不動産登記申請をする場合は、生年月日等の情報を法務局に提供することが義務化されるそうです。

もっとも生年月日が「登記事項証明書」に記載されることはありません。法務局内部において検索用データとして保管されるそうです。

一方で法人の場合は、商業・法人登記システム上の会社法人番号等が「登記事項証明書」に記載されるようになるそうです。

また、国外に住所のある所有者に対しては、第三者を含む国内の連絡先となる者の氏名又は名称及び住所等の申告が義務化され、それらの情報が「登記事項証明書」に記載されるそうです。

住民基本台帳ネットワークシステムで、法務局が「登記事項証明書」上の所有者が死亡していること把握した場合には、法務局の判断で所有者が死亡していることを「登記事項証明書」に記録することができることになるそうです。

ただし、あくまで死亡情報のみを記録するのみで、その相続登記の義務は免れることはできないようです。

所有している不動産の一覧情報(仮称:所有不動産記録証明書)を所有者本人やその相続人が法務局に交付請求できる制度も新設されるようです。

| 3. 土地の所有権放棄の制度化 |

|---|

| 相続等により土地を取得した者がその所有権を放棄して土地を国庫へ帰属させることが可能となる制度を新設されるそうです。 |

対象となるのは、

申請時の手数料と、国が10年間管理するのに必要となる費用を申請者が納付しなければならなくなるようです。

詳細は現時点ではまだ明らかになっていません。

このページの情報は、令和3年4月時点のものです。以降、政令等が決まり内容が異なることがあります。

弁護士 杉浦恵一

2021年1月28日、名古屋地方裁判所岡崎支部で、

贈与契約に基づく預金の支払請求が、「公序良俗に反して無効」と判断される判決が出された

という報道がありました

「公序良俗に反して無効」という判断は、最後の手段のようなところがありますので、どのような理由で無効となったのでしょうか。

まず、民法では、第90条で

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

と定められています。

具体的に何が「公の秩序」であり、「善良の風俗」なのか特定するのは難しいところですが、裁判官の社会通念に反する場合と考えておけばいいのではないかと思われます。

同じような規定として、民法では、第1条3項で

権利の濫用は、これを許さない。

この規定を用いて、権利濫用により無効とされることもあります。

この規定は、一応は権利はあることが前提になってはいます。

民法第1条の1項では、

私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

とされ、

同じく2項では、

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

とされています。

権利があっても、公共の福祉に適合しなかったり、不誠実な権利行使は、濫用とされる可能性があることに注意が必要です。

今回の判決では、民法第90条が適用されたようです。

今回の事案をみますと、報道では、身元保証契約を請け負うNPO法人と金融機関が争った事案のようです。

このNPO法人は、

社会福祉協議会が運営していた養護老人ホームに入所中の高齢者と身元保証契約を締結。

その翌月には、『死後に不動産を除く全財産を贈与する』という契約を締結したそうです。

この高齢者が亡くなったため、NPO法人は、

「死後に不動産を除く全財産を贈与によって受け取った」ということで、

金融機関に対して預貯金の全額の支払いを求めて、訴訟を提起したようです。

死後に贈与するという契約は、いわゆる「死因贈与契約」だと考えられます。

民法では、第554条で、

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

と規定されていますので、亡くなった後に効力を生じる贈与契約も、それ自体は有効です。

今回、なぜ金融機関が支払いを争ったのか、他の遺族(相続人)がいるのかどうかは、定かではありません。

NPO法人からの請求を棄却した裁判官の判断では

を指摘し、契約の背景には、市や社会福祉協議会、NPO法人との癒着構造が認められると指摘したそうです。

民法では、『死亡を効力発生とする贈与』も認められています。

死後の贈与自体は有効な法律行為です(その行為自体が効力を生じないというものではありません)。

そのため、なぜこの判決では、請求が棄却されたのかはっきりとはしませんが、報道されていない事実があったように思われます。

例えば、他に相続人がいて、死因贈与を争っていたような場合には、金融機関としては、リスク回避のために争わざるを得ないでしょう。

今回の判決は、かなり特殊な事例だと思われます。

よほどのことがなければ死因贈与は無効とはなりにくいと思われます。

例えば公正証書遺言で遺贈をしていたら、無効とは言われなかったように思われます。

NPO法人は控訴する意向だとのことですので、控訴審がどのようになるか注目されます。

改正前民法1016条では、遺言執行者は、

・やむを得ない事由ある

もしくは

・遺言者が第三者に任務を担わせてもよいと遺言書に記載していた

という事情がなければ、第三者にその任務を行わせることができません。

令和元年6月30日以前の上記のような記載の無い遺言書であれば、

「病床にあり身動きが取れない」などのやむを得ない事由がなければ、原則遺言執行者の職務を第三者に任せることはできません。

しかし、例えば健康ではあるが年老いた配偶者が遺言執行者になる場合、 相続・遺贈などという複雑な手続きを担わせるのは酷なことです。

そこで改正後民法1016条では、

遺言執行者は、遺言者が遺言書で別段の意思を表示していない限り、原則自己の責任で第三者にその任務を行わせることができることになりました。

先程の例で言えば、年老いた配偶者が遺言執行者になる場合、子や専門家など第三者に代理人になってもらえることになります。

上記の改正は令和元年7月1日に施行されましたが、いつから適用となるのでしょう。

ケース1

改正後民法が適用され、やむ得ない事由がなくとも遺言執行者が第三者にその任務を行わせることができることになります。

ケース2

丙は「遺言執行者に就任したものの弁護士に遺言執行者の任務を行わせたい」と考えているが、それは可能でしょうか。

この場合、附則8条3項により、令和元年7月1日前に作成された遺言書には適用しないこととされています。

理由は、令和元年7月1日よりも前に遺言が作成された場合には、旧法を適用するという前提で遺言執行者が指定されているからだと思われます。

遺言書作成時期により、第三者に任せられるか否か変わることがありますので、ご注意ください。

Aさんは、亡くなった父が遺言を残していましたので、遺言執行者からの遺言執行状況の報告及び相続税の申告内容を受け取りました。

すると、一部の相続人やその家族に対して、多額の貸金等があり、不審に思って、過去の預金取引を調べました。

その結果、多額の使途不明な引き出しがあることが分かりましたので、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

過去の多額の不明な引き出しがあり、一部の相続人が預金を管理していましたが、遺言書があることから、その点も含めて遺留分として請求できるに留まると考えられました。

そこで、交渉と並行して、遺留分の調停を申し立て、裁判所で過去の引き出し等について明確にするよう、手続きを進めました。

その結果、過去の預金引き出しについては、必ずしも明確にはなりませんでしたが、遺留分として請求する場合、法定相続分よりも割合が少ないことから、過去の引き出しを除いた遺留分に、ある程度の解決金を上乗せしてもらう形で和解が成立しました。

生前の預金からの引き出し、使途不明金については、相続手続の中で、被相続人から引き出した者に対する不当利得返還請求権・損害賠償請求権があり、これが遺産だとして対応を考える場合が多いでしょう。

ただし、遺言があり、全ての遺産を特定の相続人に相続させる内容になっていれば、このような不当利得返還請求権・損害賠償請求権も、その特定の者が相続することになると考えられます。

このような場合には、過去の不明な引き出しの金額も含めて、遺留分を計算し、遺留分減殺請求(民法改正後の遺留分侵害額請求)をすることになりそうです。

約1年

弁護士 杉浦恵一

2021年2月10日、法制審議会が、

土地の相続や登記、管理に関して現行の制度を大きく変更する法改正に向けた答申を出した。

という報道がありました。

今後のスケジュールとしては、

というスケジュールが考えられているようです。

今回、改正が予定されている点は、どのような点でしょうか。

| 1 | 不動産の取得を知ってから3年以内に登記を申請しなければ、10万円以下の過料が科される。 |

|---|

【before】

現行の法律では、相続が発生し、遺産に不動産がある場合でも、登記することは義務になっておりません。

そのため、遺産分割協議に時間がかかるとか、住む上では名義を変える必要性を感じないとか、どのような理由でも、登記しないことで罰則はありません。

【after】

しかし、今回の改正案では、相続などで不動産を取得したことを知ってから3年以内に登記を申請しなければ、10万円以下の過料が科されるということです。

【所感】

ただ、遺産分割協議にはかなり時間がかかる場合もあり、場合によっては3年で終わらないこともあります。

そのため、遺産分割協議が長期化したような場合にまで、この過料が科されるのか、その点は疑問があります。

| 2 | 10年間、遺産の分配方法が未定なら法定の割合で分割したことになる。 |

|---|

【before】

現行の法律では、遺産分割をする期限は区切られていません。

いつまでも遺産分割をしない状態にすることも可能です。

場合によっては100年前に亡くなった方の遺産分割をすることもあります。

【after】

しかし、今回の改正案では、相続開始からだと思われますが、10年間、遺産の分配方法が未定になると、法定の割合(法定相続分だと思われますが)で分割したことにされるようです。

【所感】

このようになりますと、ほしい遺産も、ほしくない遺産も、等しく法定相続分で分割することになり、特別受益や寄与分も考慮できなくなるということだと思われます。

かえって不動産が細分化する原因になる可能性もあります。

しかし延々と未分割の状態を放置することによるデメリットが大きいということで、そのようになったのだと思われます。

ただ、この場合も、相続開始から10年経過した時点で、例えば遺産分割調停が続いていて、争いが継続している可能性もあります。

そういった場合などの例外規定が設けられるのかどうかは気になるところです。

| 3 | 死亡者が名義人だった不動産の一覧情報を発行して親族が把握できるようにする。 |

|---|

【before】

これまで、市町村単位でしか、誰がどこの不動産を所有しているか把握していなかったと思われます。

市町村は、固定資産税を課税します。なので名寄帳や固定資産台帳といった書類で、誰が不動産を所有しているか管理しています。

しかし市町村を超えて、全国的、網羅的に人単位で所有している不動産を確認する方法がありませんでした。

【after】

この制度ができれば、不動産に関しては、遺産の調査がしやすくなる可能性があります。

| 4 | 土地の所有権を放棄しやすくする。 |

|---|

【before】

これまで、土地を放棄することは、明示的には認められてきませんでした。

不動産の共有者が、共有持分を放棄することは可能ですが、不動産を単独で所有している場合、所有権そのものを一方的に放棄するということはできない状態でした。

【after】

今回の法改正では、審査手数料と一定の管理負担金を国に納入することで、土地の上に建物がなく、土壌汚染などがなければ、土地の所有権を放棄(国庫に土地を納める)することが可能になるようです。

これら以外にも、今回、不動産や登記に関して法改正が予定されているようです。

ある程度実務に影響を与えそうですので、すぐに施行されるわけではないでしょう。

どのようになっていくのか、今回の法制審議会の答申に関する動きを注視していく必要があるでしょう。

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介いたします。

⇒

父が亡くなった後、相続手続等は何もしておらず、何十年もの月日が経ち、到底解決は困難と思っておりました。

会った事もない親族、考えるだけで気が重くなっておりました。

自分は年をとるばかり、先々子供、孫に残したら増々大変なことになると思い、どういう結果になるのか、不安を抱きつつ、御相談させていただきました。

解決する迄の年月、費用はどのくらいかかるのか?等不安もありましたが、すべておまかせした結果、何の負担を感じることなく解決していただきまして、感謝の気持でいっぱいでございます。

お願いして本当によかったと思っております。

心から御礼申し上げます。有難うございました。

⇒

突然の相続の発生で困りましたが、相談から手続きまですべて滞りなく事務処理をしていただき、ありがとうございました。

書類さがしは大変でしたが、的確なアドバイスをいただき、スムーズにできましたし、いそがしい時は代行して各所に問合せしていただいたり、助かりました。

また、機会がありましたらお願いします。

⇒

どんな質問や相談にも丁寧に対応していただきました。

説明は簡潔でわかりやすく、また客観的な回答は時に自分に不利な内容もありましたが、その分信頼できると思うものでした。メールでの質問、相談に対する返信がいつも速やかであったことも助かりました。

依頼者に寄り添って相談に乗っていただき、その対応は大変満足でしたが、調停時に、協議を早期に整えるためか、時折当方よりも調停委員側に立っていると思える意見がみられ、残念に思ったこともありました。

総じて信頼できる対応であり、必要なときにはまたお世話になりたいと思っています。このたびはありがとうございました。

被相続人:母

相続人:子(依頼者)

Aさんは、母の遺言で母の自宅を相続することになりましたが、自宅以外の財産の取得者が遺言では指定されていませんでした。また、自宅には父が住んでいましたが、Aさんと父の折り合いが悪く、父からAさんに対して、遺留分侵害額請求と遺産分割調停の申し立てがありました。

Aさんは、対応方法に困り、当事務所にご相談にいらっしゃいました。Aさんの希望としては、父に自宅から引っ越してほしいというものでしたが、逆に父は、自宅に住みたいという意向でした。そこで、遺産分割調停で交渉を続け、双方の折り合いのつく点を探り、最終的には、残りの遺産は折半し、遺留分を放棄する代わりに、自宅を父に対して、一定期間、無償で貸すという合意をして、全体的な解決を図ることができました。

約1年

遺言があったとしても、必ずしも全ての遺産の分け方が記載されているとは限りません。その場合、記載のない遺産は、相続人間で改めて分割方法を取り決める必要があります。また、誰かが住んでいる不動産がありますと、その扱いをめぐって揉めやすい傾向がありますので、注意が必要です。

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。

【取り扱いエリア】

愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,

豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),

一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))

岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町

笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町

池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町

川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.

所属:愛知県弁護士会